【結論】公務員のブログ収入は厳しい件について元公務員が解説します

「ブログで少しでも副収入を得たいけど、公務員だと禁止されているって本当?」

「アフィリエイトで収益を得るのって、やっぱりダメなのかな…?」

「公務員の給料は高くないし、副業でブログ収入を得る方法はないの?」

現役公務員として副収入を得たいと考えている方なら、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

公務員の給料って、安定と言えば響きは良いですが、正直思っているほど高くないですよね・・・。

私も、特に若手の頃はもっと収入を増やしたいと思い、何か方法は無いかと色々調べてみた経験があります。

その経験から公務員にとって「副業禁止」という壁がどれほど高いかを痛感しています。

結論として、公務員がブログで収益を得るのはかなり厳しいです。

なぜなら、営利企業従事を禁止する規定や、職務に専念する義務などがあり、アフィリエイトや広告収入といった方法で収入を得ることは、原則的に許されていません。

頼みの綱は許可を得て運用することですが、おそらく認められる可能性はかなり低いです。

公務員のブログ運営が厳しい背景をわかりやすく解説していきます。

私は公務員としての勤務経験があり、公務員業界の実情を深く理解しています。

体験に基づく内容を私の視点で解説していきますので、最後まで読んで公務員という業種の理解を深めていきましょう。

【大前提】公務員はブログで収入を得るのはNG

そもそも許可なく収益を得るのはアウトです

公務員は、副業や収益を得ることについて制限されています。

なぜなら、公務員法というルールでそのように決められているからです。

■国家公務員法第103条

私企業からの隔離

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業とい う。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を 兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

■国家公務員法第104条

他の事業又は事務の関与制限

職員が報酬を得て、営利企業の役員等との兼業以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する

地方公務員も各自治体、同じような規則で制限しています

実際、上記2つの法的な根拠が、ブログ運営で収入を得ることが、不可能とされる理由の一つです。

つまり、ざっくりまとめると次のような制約が、公務員がブログ収入を得ることを難しくしています。

営利活動の禁止

公務員は自ら営利を目的とする企業を運営してはいけません。

これには、アフィリエイト収益や広告収入を得るブログ運営が該当する可能性があります。

職務専念義務

公務員は、職務に全力で専念する義務があります。

副業がこの義務を妨げる可能性がある場合、特に収益を目的としたブログ運営が問題視されることがあります。

副業の許可

原則として、公務員が副業を行うためには、所属する機関から事前に許可を得る必要があります。

しかし、給与以外の全ての収入がダメということではなく、例えば資産の運用などで得られた収益は、一定の条件はありますが特に問題ありません。

公務員の副業解禁については別記事で解説しています

ブログ運営は副業に当たるのか?

公務員がブログを運営すること自体は副業に該当しません。

ブログを書くことは趣味の延長とみなされ、職務上の守秘義務を守れば、許可なく行うことが可能です。

しかし、問題となるのは収益を得た場合です。

特に、アフィリエイトや広告収入を通じて定期的な収入が発生すると、これは副業に該当する可能性が高くなります。

以下のポイントを押さえておきましょう

収益が発生すると副業(兼業)と見なされる

ブログ運営そのものは問題ありませんが、そこから収益を得ることが副業に該当します。

アフィリエイトや広告収入は「兼業」とみなされる可能性が高いため、許可が必要です。

継続的な収入はNG

一時的な収入なら問題にならない場合もありますが、継続的に収入が発生する場合は「副業」として見なされ、違反のリスクがあります。

たとえばフリマサイトでいうと・・・

・不用品処分ための出品→セーフ

・わざわざ商品を仕入れて出品→アウト

このようなイメージになります。

→公務員のメルカリ利用は禁止?処分の可能性は?【元公務員が徹底解説】

ブログ収入でいうと、一度収益が出る状態まで育てば、以降は継続的な収入になるストック型のビジネスです。

つまり、「意図的に継続した収入を得ようとしている」という判断になります。

所属長の許可を得るのは厳しい

色々公務員として制約あるのは分かったけど、結局上長の許可を得れば問題ないのでは?

ここまで読まれた方は、こう思うかもしれません。

ですが、実際に許可を得るのはそう簡単ではありません。

結果として、公務員の職務専念義務や、収益の透明性など様々な問題が障壁となり、承認が得られないことが実情です。

このように、ブログを趣味として楽しむのは問題ありませんが、収益化を目指すのはとても難しい状況であると言えます。

ブログで収入を得る仕組みとは?

そもそもブログで収入を得る仕組みがどのようなものか、分からない方もいると思うので、ここで解説していきます。

結論としては「広告収入」です

なお、ここでは以下のブログを始めるまでの設定は、終わっていることとします。

- レンタルサーバーの契約

- 独自ドメインの取得

- WordPressのインストール

- WordPressの初期設定

- 記事の投稿

ブログの収益化方法(広告収入)

ブログで収入を得る一つの方法は、広告収入です。

広告収入とは、ブログに掲載した広告を通じて、ユーザーがクリックしたり商品を購入したりすることで、広告主から報酬が支払われる仕組みです。

具体的なブログ収入の仕組みは以下の通りです。

クリック型広告(例:Google AdSense)

ブログに貼った広告がクリックされると、その回数に応じて収益が発生します。

クリック1回ごとの報酬は少額ですが、訪問者が多ければ収益が積み重なります。

成果報酬型広告(例:アフィリエイト)

広告をクリックした後、ユーザーが商品を購入したり、サービスに申し込んだ場合に、報酬が得られます。

この場合、広告主との提携が必要ですが、直接依頼するのではなく、様々な広告主と仲介しているサービスがあるので、登録して自分の紹介したい商品を選択します。

アフィリエイトの収入に関する詳細は別記事で解説しています。

オリジナル商品の販売

自分で開発した商品を持っている場合は、ブログを通じて広告料を掛けずにそのまま販売することができます。

広告主は自分なので、余計なマージンは取られることなく、売り上げた利益がまるまる自分に入ってきます。

ブログって簡単に収入を増やせる?

結論から言うと、ブログで簡単に収入を増やすことはできません。

ブログ運営は一見シンプルに思えるかもしれませんが、安定して収益を上げるには多くの時間と労力、専門的なテクニックが必要です。

がっつり広告代理店と同じようなことをしてますからね・・・

例えば、ブログで月に1万円の収益を得るには、少なくとも1年ほどの継続的な努力が必要だと言われています。

さらに、一般社団法人日本アフィリエイト協議会による2021年の市場調査によると、ブログで月1000円未満の収益を得ている人は全体の68.6%に上り、月1万円以上を稼いでいる人はわずか13.1%しかいません。

このデータからも、ブログで安定した収益を得ることがいかに難しいかが分かります。

実際に、多くの方が月1万円に到達できずにリタイアしています。

・長期間の継続が必要。

・収益が発生するまでには、多くの場合、数ヶ月から1年以上の時間がかかる。

・収益を得ているのは一部の人。

・ブログ運営者の多くは、思ったよりも収益化が難しいことに直面し、途中で挫折してしまう人が少なくない。

公務員のブログ収入(副業)はどこでバレる?

公務員がブログで収入を得た場合、それがバレるのはどのタイミングでしょうか?

結論、確定申告以降にバレます。

かといって確定申告をしないと税法で裁かれます。

まず、ブログから得た収入は「雑所得」に分類されます。

給与所得以外は、年末調整だけでなく、確定申告をする必要があります。

確定申告を行う際、この収益を正しく申告しないと脱税となってしまいます

しかし、正しく申告した場合も、それ以降に勤務する所属で発覚するタイミングがあります。

具体的な発覚ポイントは以下の通りです

住民税の通知書でバレる

収益を申告した場合、住民税の通知書に給与所得以外の所得が記載されます。

これを給与担当者が目にすると、すぐに他の収入があることが発覚します。

公務員にとってはここが大きなリスクポイントとなります。

所得証明書を発行・提出した時バレる

例えば手当を認定する際に、必要書類として所得証明書を求められることがあります。

住民税の通知と同様、給与所得以外の所得がすぐわかるため、提出した段階で担当者が異変に気付きます。

ブログは雑所得なので、要確定申告。

確定申告すると、雑所得に数字が載るのでバレるポイントになる

公務員がブログでどうしても収入を得たいなら?

もろもろのリスクは承知した上で、それでもブログで収入を得たい。

という方に向けて、超グレーな方法を一応解説しておきます。

でも、デメリットも色々とあって、オススメはできないので参考までに・・・

副業(兼業)の規定に抵触しないようにする

公務員がブログでどうしても収益を得たい場合、直接収益を受け取ることは副業禁止の規定に抵触する可能性があります。

そのため、兼業規定に違反しないための工夫が必要です。

一つの方法として、本人ではなく公務員以外の家族など、身近な人物がブログ運営を代行する方法があります。

具体的には以下のような手段が考えられます

・ASP登録を家族名義で行う

アフィリエイト広告を利用する際のASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)への登録を、公務員ではない家族名義で行います。

所得が自分自身ではなく家族に掛かるため、民間企業であっても、勤務先の副業規定を確認しておきましょう。

・収益の振込先を家族の口座に設定

広告収入やアフィリエイト収益が発生した場合、その収益を家族の口座に振り込むように設定します。

これによって、公務員本人が所得を得る形では無くなり、直接収益を得る状況を避けられます。

上記の方法はあくまで他人の口座に収益が入る形になるために、報酬面でのトラブルが発生する可能性があります。

無用なトラブルを起こらぬよう、日頃より信頼が置ける家族に理解してもらい、お願いする必要があります。

また、仮に収益が発生した場合でも、家族に収入を集中させることが、確定申告や収益受取などの問題を引き起こす可能性があるため、それらをクリアする必要があります。

同僚にうっかり漏らさないこと

公務員がブログでどうしても収益を得たい場合、たとえ家族名義でアフィリエイトを行っていても、そのことを職場の同僚に話すのは避けるべきです。

なぜなら、給与以外の副業や収益に関する話題は、職場ではセンシティブな問題。

特に公務員としての立場を考えると、慎重な対応が求められます。

実際に、公務員の中でも賢く収益を得ている人は、自分の収入について多く語りません。

収益化を目指すならば、静かに行動し、職場での立場を守りながら進めることが大切です。

公務員でブログ収入は無理でもノウハウは蓄積される

公務員としてブログで収益を得ることは、制限が多いため難しいのが現実です。

しかし、ブログ運営を通じて得られるノウハウは、非常に価値のあるスキルとして蓄積されます。

収益化が難しいからといって、ブログ運営を諦めるのではなく、長期的に見て自分のスキルアップに活かすことが重要です。

ブログ運営のメリット

ブログは何も知らない状態から立ち上げるまでも結構大変で、運営していくとなるとさらに大変です。

しかし、その分そこから得られるメリットは非常に多いです。

具体的なメリットを見ていきましょう。

ブログ運営における多様なスキルを得られる

ブログを運営する中で必要なスキルは・・

・デザイン(HPや画像作成)

・セールスライティング(商品販売)

・SEO(検索エンジン最適化)

・SNSでの集客方法

などなど、非常に多くのスキルを学べます。

これらのスキルは、公務員としての業務である広報や観光政策などはもちろん、その他転職の際にも応用可能です。

閲覧者が増えることで新たな道が開ける

ブログの閲覧者が増えれば、知名度が高まり、さまざまな収益の機会が生まれます。

現状では断念せざるを得ないとしても、将来的に公務員以外の道を選ぶ際に、この実績が武器になります。

おそらく1年ブログを運営できれば、フリーランスでも稼げると思います

自己成長に使える

ブログで集客するには、とにかく様々なスキルを必要とします。

ブログのスキルのみでは「点」ですが、この点がつながって複合的になると、自分の能力が一段階引き上げられます。

様々なスキルで、自分の業務に落とし込める唯一無二の人材になれるでしょう。

このように、現役公務員が実際に収益を得る事がNGでも、収益を得るコツや効果的なブログ運営法を学ぶことは十分に可能です。

収益を得ることが最終目標ではなく、スキルアップや知識の蓄積を目指すことで、新たな職業の選択肢が生まれます。

ブログ運営を通じて得たノウハウは、必ず未来の自分に役立つはずです。

最初から経験を積むという前提であれば、ブログ運営はオススメできます

【重要】ブログでなくても収入ならコレで増やせます

正直なところ、公務員が増やせる収入の選択肢は非常に限られています。

給料以外でプラスアルファの収入を得ようとすると、様々なリスクが伴います。

そこで、大事なのが視点を変えてみること。

具体的には収入を増やすのではなく、支出を減らすこと。

公務員の大きな強みは、安定した雇用と定期昇給による「守りの強さ」にあります。

言われてみれば当たり前ですが、意外にコレできていないんです

あなたはご自身の1ヶ月の支出を見える化したことはありますか?

実は、公務員という立場でいうと、1万円増やすよりも、1万5千円減らす方がラクな場合もあります。

そのため、わざわざ副業のリスクをおかして「攻める」よりも、支出を最適化して堅実にお金を残すことこそ、最も効率的な資産形成の第一歩です。

たとえば

・保険や定期料金(固定費)の見直し

・住宅ローンの借り換え

・日々のコンビニ買いや外食の最適化

など、支出を抑えつつ賢くお金を「守る」方法は数多くあります。

ただし、その判断には専門的な知識と適切な行動が必要不可欠です。

より最適な選択のためには欠かせませんね・・

【本当は教えたくない】中立系のFP無料相談

「支出を最適化しようにも、そんな知識を学ぶ時間はない・・」

「とにかく手早く最適解を教えてほしい」

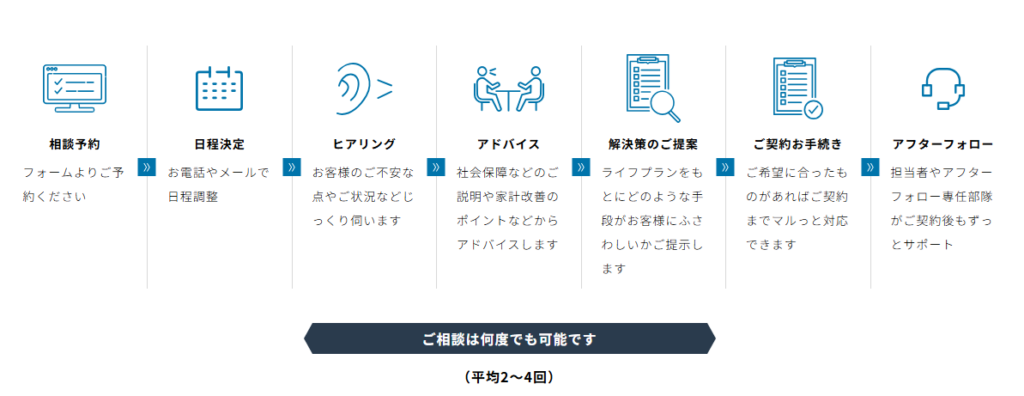

少しでもそんな思ったあなたにおすすめなのが、ファイナンシャルプランナー(FP)との無料相談。

特に、特定の金融機関に偏らない「マネプロ」のFP無料相談がオススメ。

中立的な立場のFPが、保険・投資・税金・家計見直しなどあらゆるお金の悩みに一気通貫で対応。

ゼロ円で、公務員として堅実に生きるあなたに最適なアドバイスをしてくれます。正直ヤバイです。

無理な押し売りも当然ありませんし、簡単申込で対面+オンラインでどこでも面談可能。

収入を「増やす」より、まず今あるお金を「守る」力を高める。

これが、公務員としての賢いお金の増やし方(資産形成)の第一歩です。

まずは、90%以上のサラリーマンが知らないお金の秘密をプロから聞いてみてください。

公務員のブログ収入はNG。運営自体はOK【まとめ】

公務員のブログ収入について解説してきました。

本記事をまとめると以下の通りです。

公務員はブログで収益を得ても良い?

公務員がブログで収益を得ることは、現状難しい。

国家公務員法第103条および104条により、公務員は営利目的の企業活動を行ったり、報酬を得る兼業を行う際には許可を要する。

※地方公務員も同様の規定に従う。

これにより、アフィリエイトや広告収入を得るブログ運営は営利活動と見なされる可能性が高く、制約を受ける。

副業の許可が必要

公務員がブログで収益を得るためには、事前に所属する機関から許可を得る必要がある。

しかし、収益が職務専念義務に反する場合や、収益の透明性に問題が生じる可能性があるため、実際に許可を得るのは難しい。

ブログ運営自体は可能だが収益化が難しい

ブログの執筆そのものは趣味と見なされ、許可なく行うことができる。

しかし、アフィリエイトや広告収入などの継続的な収益を得ることは「副業」と見なされるため、注意が必要。

ブログで収益を得る仕組み

ブログで収益を得る代表的な方法には、クリック型広告(Google AdSenseなど)や成果報酬型広告(アフィリエイト)が挙げられる。

しかし、これらの収益化方法は公務員にとっては問題となる可能性が高いため、慎重な対応が求められる。

ブログ収入がバレるタイミング

ブログ収入は「雑所得」。

収益を確定申告で手続きを行い、住民税の通知書や所得証明書に反映された段階で、発覚する可能性が高い。

どうしてもブログ収益を得たい場合の対策

公務員がブログでどうしても収益を得たい場合には、家族名義でのブログ運営を検討することが考えられる。

アフィリエイト登録や収益の振込先を家族の口座に設定することで、直接収益を得る形を避けることができるが、この方法にも報酬面でのトラブルや、税務上の問題が伴う可能性がある。

ブログ運営のスキルは役立つ

公務員としてブログで収益を得るのは難しいものの、ブログ運営を通じて得られるスキルは多岐にわたる。

SEO、集客、ライティング、デザインといったスキルは、将来的な転職や副業に役立つだけでなく、公務員の業務や自己成長にも繋がる。

収益を目的とせず、スキルアップを重視することで、ブログ運営は有意義な経験となる。

稼ぐよりも抑えることに注目

意外にも毎月の支出を見直すと、増やすよりも簡単に支出を抑えることができる。

プロの力を借りて徹底的に一度見直すべき。

ブログで収入を得ることは、公務員という職業による規制もありますが、そもそも簡単に収益化できるものではありません。

ブログのスキルを身に着けるために始めるのは良いですが、収入を増やすことが目的ならまずは支出を徹底して見直すことをオススメします。

いずれの場合であっても、経済的な不安は早い段階で解消しておくに越したことはないかと・・・

また、自分で調べて判断するよりも、プロにお任せしてしまうのが最短の解決ルートです。

・国家資格と確かな実績で明るい将来設計

・中立的な視点でお金の悩みをまるっと解決

・相談は無料でオンラインでもできる

「マネプロ」が実施しているFP無料相談に、まずは一度申し込んでみてはいかがでしょうか。