公務員は失業保険の代わりが退職手当である理由【元公務員が解説します】

「公務員には失業保険はないと聞いたけど、ホント?」

「雇用保険に加入していないと、退職後の受給はどうなる?」

「退職後の生活費はどうしよう?」

そんな疑問をお持ちではないでしょうか?

実際に私も公務員は失業保険が無いかもしれないと知った時に、

もしそれが本当なら、民間企業より守られてないじゃん・・

と、衝撃と不安を覚えました。

多くの方が持つこの疑問について、本記事で分かりやすく解説します。

結論としては、公務員に原則失業給付はありません。

なぜなら、公務員は雇用保険に入っていないからです。

そのため、失業給付分を退職手当で賄うことになります。

どういうことなのか、将来への対策も兼ねて詳しく知りたい方は、本記事をチェックしてみてください。

私は公務員を退職しましたが、あらかじめ失業給付がないことを把握していたため、事前準備をしてから退職しています。

退職後の新しい生活を不安なくスタートさせたい方は必見の内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。

公務員が失業保険(手当)を受給できない理由とは?

退職を考える際、まず頭に浮かぶのが「失業保険」の問題です。

次の就職先が見つかっていなかったら、その間の収入はどうなるのか気になります。

一般的な会社員はハローワークに行って失業給付の手続きを行い、一定期間の間受給することができます。

一方で、公務員は原則として退職後に失業保険を受給することができません。

以下に理由とポイントを詳しく解説します。

公務員が知っておくべき「失業保険」の基本

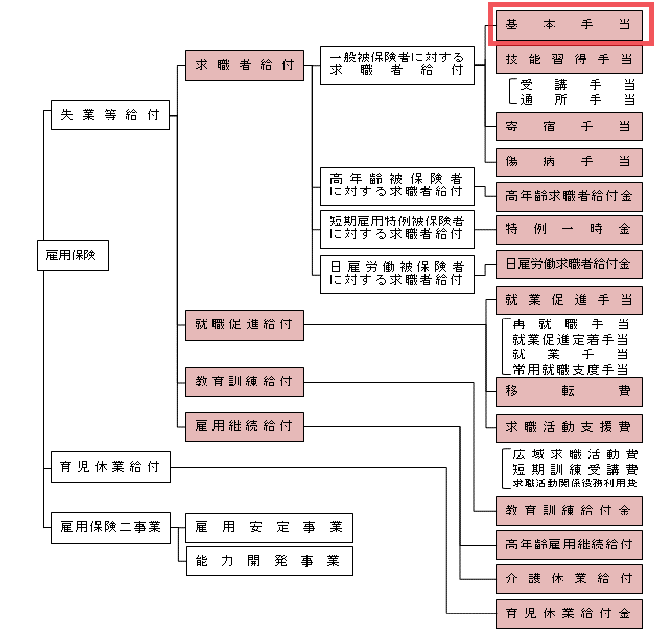

まず、失業保険というのは、働いている時に加入している「雇用保険」の中の失業等給付(基本手当)によるものです。

(引用:ハローワークインターネットサービスHPより)

雇用保険は、労働者のいる事業所において、加入が義務付けられています。

雇用保険にはそれ以外にも

・就職促進給付

・教育訓練給付

・雇用継続給付

と、たくさんあり、離職時の様々なサポートをしてくれる制度です。

図を見ていただければわかるように、失業給付は雇用保険の中のほんの一部に過ぎないことが分かります

しかし、この適用は民間企業が対象。

公務員は「雇用保険法」において対象外とされています。

一体なぜ?公務員が「雇用保険」に加入しないワケ

公務員が雇用保険に加入していない理由をザックリと説明すると

「加入する必要がないと判断されているから」

です。

なぜそう判断されてしまったのでしょうか・・

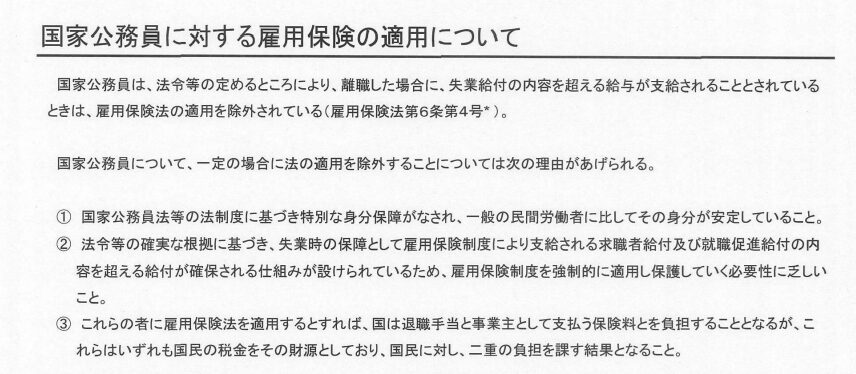

厚生労働省では、国家公務員が雇用保険の適用外とする理由を以下のように示しています。

(引用:厚生労働省HPより)

かみ砕いて補足すると以下の通りです。

雇用の安定性があるから不要

公務員は、一般的に雇用の安定性が非常に高い職業で、公務員法によって守られており、解雇されるリスクが民間企業の従業員と比べて極めて低いです。

法律に違反したり、重大な過失がない限り、解雇されることはほとんどないことから、失業保険の加入が不要とされています。

公務員には退職手当が多いから不要

公務員は失業保険に加入していない代わりに、相当分を加味した退職手当の制度があります。

退職手当は、公務員が長年の勤続に対する報酬として受け取るものであり、失業保険の代わりとなる制度です。

国民の税負担を抑えるために不要

雇用保険料は労働者だけでなく、事業主も払うもの。

しかし、公務員の事業主は国や自治体です。

雇用保険料を払うと公務員に係る人件費が増えます。

公務員の人件費は「税金」です

つまり、結果的に国民の税負担が大きくならないように配慮しているということです。

このような理由から公務員には雇用保険が適用とならず、失業保険も給付されないという仕組みになっています。

主に、民間企業とは異なる雇用の安定性と、退職手当の制度によって適用外とされている。

公務員が失業保険の代わりに「退職手当」を受給する

では、次に公務員が失業保険の代わりに受給する「退職手当」について詳しく説明します。

退職手当は、公務員が退職時に受け取る一時金であり、退職後の生活を支える重要な資金となります。

公務員の退職手当の特徴と受給方法についてみていきましょう。

退職後に受給できる「退職手当」の仕組み

退職手当は、公務員が一定期間勤務し、退職した際に支給される給付です。

失業保険とは異なり、雇用保険に基づくものではなく、公務員としての勤続年数や退職時の給与に基づいて計算されます。

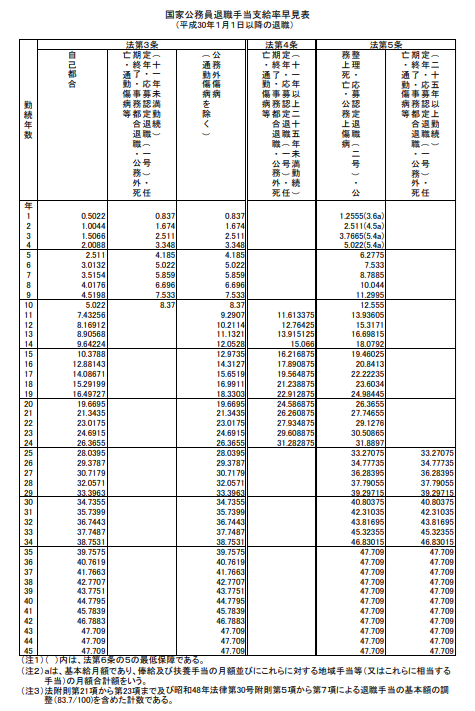

退職手当の金額は、主に以下の3つ要素に基づいて計算されます。

①勤続年数

細かな表で、勤続年数に応じた支給率が定められています。

一般的に勤続年数が長いほど退職手当の金額が増加します。

②退職時の給与月額

退職時の基本給や職責手当が考慮され、退職手当の基礎額が決まります。

給与基礎額×支給率で決まります。

③退職理由

・自己都合退職

・定年退職

・早期勧奨退職

など、退職の理由によっても支給額が異なります。

民間企業と公務員の退職金の差額

先ほどお伝えしたように、雇用保険に加入していない分、公務員の退職手当は多いです。

で、実際に公務員と民間企業とでは、どの位違いがあるの??

人事院の「民間の退職金及び企業年金の実態調査」から見てみると、以下のような差があります。

| 勤続年数 | 民間企業支給額 | 国家公務員支給額 | 差額 |

| 30年 | 14,505,000円 | 18,664,000円 | 4,159,000円 |

| 40年 | 21,574,000円 | 23,719,000円 | 2,145,000円 |

勤続30年にあたる50代での退職金は公務員と民間企業との金額差が特に大きいですね・・

このように、平均で見ても公務員の方が退職金が多く設定されていますが、退職を選択するタイミングによっても差額が変わることに注意しましょう。

退職手当の計算方法

計算の基本となる式は

退職手当=基本額A(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別支給割合)+調整額B

です。

基本額Aは以下の表から算出

(引用:内閣官房HPより)

Bの調整額は、在職期間中の給料等級に応じた加算額であり、下記の区分額から60月分の調整月額を合計した額です。

【退職手当の調整額区分表(給与法適用職員の例)】

区分1 - 指定職(6号俸以上)、これに相当する職員 95,400円

区分2 - 指定職(5号俸以下)、これに相当する職員 78,750円

区分3 - 行(一)10級、これに相当する職員 70,400円

区分4 - 行(一) 9級、これに相当する職員 65,000円

区分5 - 行(一) 8級、これに相当する職員 59,550円

区分6 - 行(一) 7級、これに相当する職員 54,150円

区分7 - 行(一) 6級、これに相当する職員 43,350円

区分8 - 行(一) 5級、これに相当する職員 32,500円

区分9 - 行(一) 4級、これに相当する職員 27,100円

区分10- 行(一) 3級、これに相当する職員 21,700円

区分11- その他の職員(非常勤職員を含む。) 0円

(注) 勤続9年以下の自己都合退職者等は調整額が支給されない。

また、勤続4年以下の退職者(自己都合退職者以外)及び勤続10年以上24年以下の自己都合退職者は調整額が半額。

ちょっと文字と数字が多すぎてわかりませんよね。小難しくしてしまう公務員のクセです。

簡単にいうと、

【エライ人ほど支給が加算される】

と覚えておくと良いと思います。

参考まで以下の条件でざっくり例を挙げてみると・・・

・行(一)4級 ※非管理職

・月給300,000円

・勤続10年で自己都合退職

この方の退職手当は・・・

(月給300,000×割合5.022)+(調整額27,100/2×60)=2,319,600円

となります。

この中に育児休業や休職期間などがあれば、勤続期間から除算されるようになっています

また、退職手当の受給は「退職所得」として扱われ、税金が課せられる場合があります。

勤続年数に応じて控除されますが、税務上の影響についても理解しておきましょう。

失業給付相当に満たない場合に差額を受け取れる可能性も

公務員として退職を考えている場合、失業保険相当分を加算した退職手当がその後のライフプランにおいて重要です。

しかし、場合によっては、退職手当が雇用保険法に基づく「失業等給付相当額」に満たないことがあります。

なぜなら、公務員と言っても雇用種別は色々あり、退職日も人それぞれだからです。

そのため、退職手当は雇用保険込みで多めに支給されるようになっているはずなのに、支給基準の表に当てはめても、民間企業(退職手当+失業給付)と比べてもらえていないケースが稀にあります。

それは公務員のアドバンテージが消されちゃってますね・・

その際には差額を、失業者の退職手当として受け取ることができます。

差額を受け取れる条件

参考までに、以下に国家公務員退職手当法第10条に基づく具体的な条件について説明します。

公務員が退職手当の差額を受給できるのは、以下の条件をすべて満たした場合です。

・勤続期間が12カ月以上で退職

まず、原則として12カ月以上の勤続期間があることが必要です。この期間を満たしていない場合、差額受給の対象外となります。

・退職手当が雇用保険法の失業等給付相当額に満たない

受け取った退職手当の金額が、雇用保険法に基づく失業等給付の額に満たない場合に限り、差額を受給することが可能です。

公務員の退職手当は通常高めに設定されていますが、期限付きの採用など特定の条件下ではこの基準に達しない場合があります。

・退職後1年以内に失業している

退職の日の翌日から1年間の間に、労働の意思と能力がありながらも職業に就けない状態(失業)にある場合が該当します。

ここでいう「失業」とは、単に働いていない状態ではなく、働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就けない状態を指します。

・待期日数を超えて失業している

待期日数とは、退職時に支給された退職手当を基本手当相当額の前払いとみなし、その日数分だけ待つ期間です。

この待期日数を過ぎても失業状態にある場合、差額を受給することができます。

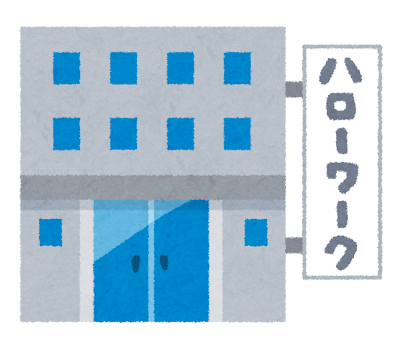

受給手続き方法

条件を満たして差額受給の可能性がある場合は、以下の手続きを行います。

・勤務先で「退職票」を発行してもらう

退職後、まず勤務先に退職票の発行を依頼しましょう。

この書類は、差額受給の手続きに必要です。

・ハローワークで手続きする

退職票を持参し、最寄りのハローワークで求職手続きを行います。

ハローワークでは、失業の状態や手続きの進め方についても相談が可能です。

・受理証明を受けた退職票を、離職前の所属先に提出

退職手当受給資格証と失業者の退職手当請求書が交付されます。

・ハローワークに書類を提出し失業認定を受ける

指定日に退職手当受給資格証と失業者の退職手当請求書を持参して、失業認定を受けます

・離職前の所属先に書類を提出する

失業証明書等を含め、指定された書類を提出し、その後差額が支給されます。

このあたりのやりとりは自治体によって違いがあるので、よく確認して手続きを進める事をオススメします。

これらの条件をすべて満たすケースは少ないですが、万が一のためにこの制度を知っておくことは大切です。必要に応じて差額受給の手続きを検討しましょう。

公務員の失業退職手当受給者はどのくらいいる?

私を含め、同僚でも何名か退職していますが、失業手当を受けているものはいませんでした。

やはり相応の退職手当が支給されていますし、知人も差額を受給できるかもしれないという考えすら浮かばなかったようです。

実際に私も雇用保険の失業給付相当額と簡単に比較してみましたが、退職手当の方が多く、差額を受給できそうにありませんでした。

また、仮に受給できるとしても、退職票を発行してもらうことになるわけですが、これがかなり面倒に感じてしまいました。

そもそも、公務員で中途退職者は自分の地域では珍しかったようで、既に退職した所属にはよほどの用事がない限り、連絡を取ることは控えようと考えていました。

そういった事情も含めると、中途退職者で差額を受給する人はなかなかいないのではないか。

と、推察されます。

公務員は現職中に「守る力」を高めて失業給付対策を!

公務員は失業給付に期待はできないため、普通退職後は不安が残ります。

しかし、公務員の大きな強みは、現職中の安定した雇用と定期昇給による「守りの強さ」にあります。

実は、収入を増やすことと、支出を減らすことは同じこと。

言われてみれば当たり前ですが、意外にコレできていないんです

公務員という別途収入を増やすことが難しい立場だと、1万円増やすよりも、1万5千円減らす方がラクな場合もあります。

そのため、投資型保険などを契約して「攻め」のリスクを取るよりも、支出を最適化して堅実にお金を残すことこそ、最も効率的な資産形成の第一歩です。

たとえば

・保険や定期料金(固定費)の見直し

・住宅ローンの借り換え

・日々のコンビニ買いや外食の最適化

など、支出を抑えつつ賢くお金を「守る」方法は数多くあります。

ただし、その判断には専門的な知識と適切な行動が必要不可欠です。

より最適な選択のためにはプロのアドバイスは欠かせませんね・・

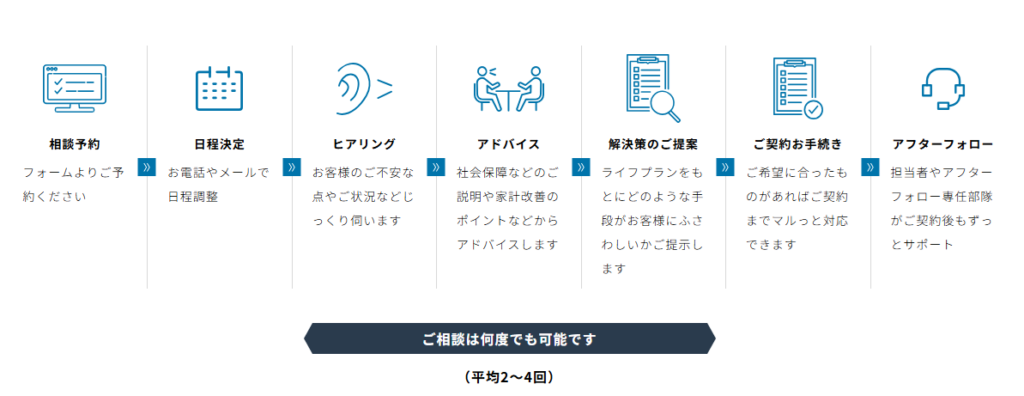

【本当は教えたくない】中立系のFP無料相談

「支出を最適化しようにも、そんな知識を学ぶ時間はない・・」

「とにかく手早く最適解を教えてほしい」

少しでもそんな思ったあなたにおすすめなのが、ファイナンシャルプランナー(FP)との無料相談。

特に、特定の金融機関に偏らない「マネプロ」のFP無料相談がオススメ。

中立的な立場のFPが、保険・投資・税金・家計見直しなどあらゆるお金の悩みに一気通貫で対応。

ゼロ円で、公務員として堅実に生きるあなたに最適なアドバイスをしてくれます。正直ヤバイです。

無理な押し売りも当然ありませんし、簡単申込で対面+オンラインでどこでも面談可能。

収入を「増やす」より、まず今あるお金を「守る」力を高める。

これが、公務員としての賢いお金の増やし方(資産形成)の第一歩です。

まずは、90%以上のサラリーマンが知らないお金の秘密をプロから聞いてみてください。

公務員は失業保険を期待できない【まとめ】

公務員の失業保険とその代替について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

1. 公務員が失業保険を受給できない理由

失業保険は「雇用保険」に基づく給付であり、働いている時に雇用保険に加入している人が対象。

雇用保険には、失業給付(基本手当)、雇用促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などが含まれる。

公務員は「雇用保険法」の適用対象外なので、失業保険を受給できない。

2.なぜ公務員は雇用保険に加入していないのか?

雇用の安定性

公務員は一般的に雇用の安定性が高く、解雇されるリスクが低いため、雇用保険は不要とされている。

退職手当の存在

公務員には退職手当制度があり、失業保険の代わりとなるため、雇用保険加入の必要がない。

国民の税負担軽減

公務員の人件費は税金で賄われており、雇用保険料を徴収しないことで、国民の税負担を抑えている。

3. 公務員が失業保険の代わりに受給する「退職手当」

退職手当は、公務員が退職時に受け取る一時金で、退職後の生活を支える重要な資金となる。

退職手当の金額は、以下の要素に基づいて計算される

勤続年数: 長く勤続するほど退職手当の金額は増加。

退職時の給与: 退職時の基本給や職責手当が基礎額に影響。

退職理由: 自己都合、定年退職、早期退職などによって支給額が変動。

退職手当の計算方法

計算式: 退職手当 = 基本額A(俸給月額×支給割合)+調整額B

基本額A:あらかじめ決められた支給割合を月額に乗じる

調整額B: 給与等級に応じて決まる額を60月分で算出。

4. 退職手当が一定額に満たない場合の差額受給

差額受給の条件

勤続期間: 原則12ヶ月以上の勤続が必要。

退職手当の額: 雇用保険法に基づく失業等給付相当額に満たない場合。

退職後1年以内に失業している: 労働の意思と能力があるが職に就けない状態。

待期日数を超えて失業している: 待期日数を経過後も失業状態にある場合。

手続き方法

勤務先で「退職票」を発行してもらい、ハローワークで手続き。

公務員の退職手当は高額であるため、差額受給の対象となるケースは稀だが、万が一に備えて制度を理解しておくことが重要。

5. 公務員退職後の失業手当給付者は少ない

公務員の退職手当が高額であるため、失業給付を受ける公務員は少ない。

また、退職票の発行依頼など、旧所属と連絡を取るのが手間と感じる場合もある。

公務員は退職手当が民間企業と比べて多く支給されていることと、雇用保険の適用外であることから、失業給付はありません。

ですが、中途退職となるとやはり先々の収入への不安があります。

当然、消費だけではいずれ退職手当も底を尽きてしまいます。

できれば早い段階で経済的な不安をフォローする行動を起こしておきたいですね

そんな方にオススメなのが、総合的にお金に対する知識を高めること。

中でも、ゼロからでも相談しやすい「マネプロ」を通じて、お金の専門家(FP)とライフプランを進めていくのがオススメ。

自分で調べて判断するよりも、プロにお任せしてしまうのが最短の解決ルートです。

・国家資格と確かな実績で明るい将来設計

・中立な視点でお金の悩みをまるっと解決

・相談は無料でオンラインでもできる

「マネプロ」が実施している無料相談に、まずは一度申し込んでみてはいかがでしょうか。

気になった方は、チェックしてみてくださいね。

将来への不安を払拭したい方は、今なら無料特典(公務員の蓄財術)付きの本講座をぜひ登録してみてください。