公務員のバイトは手渡しでも禁止です【結論】

「公務員としての収入がもの足りない・・・」

「別途収入を得て家計を少しでもたすけたい・・」

「現金手渡しのバイトならバレなそうじゃない・・?」

このような悩みや疑問から、副収入を得ようと考えていませんか?

そんなあなたは、後悔する前にまずこの記事を読んでください。

なぜなら、どのような理由であれ無許可でバイトすることは危険な判断だからです。

たとえ現金手渡しであっても、公務員が無断でバイトをすることは明確に制限されており、処分の対象になります。

本記事では、なぜ「手渡しでもダメ」なのか、その仕組みとリスクを解説するとともに、収入を増やす前に見直すべき「支出の最適化」についてもお伝えします。

公務員として働くうえで、知っておくべきルールと選択肢を身につけ、あなたの大切な身分と収入を守る第一歩を踏み出しましょう。

公務員がバイトするのはなぜ難しいのか?

公務員が副業をすることは、法律上の厳しい制限があります。

それは「中立性」「公平性」「職務への専念」など、公務員としての責務を損なわないようにするためです。

したがって、たとえ給料が手渡しであっても、バイトは原則として禁止されています。

知らずに始めてしまえば、自分の立場や信用を一瞬で失う可能性も。

ここではまず、公務員がバイトを制限されている背景を、解説します。

国家公務員・地方公務員における兼業規制

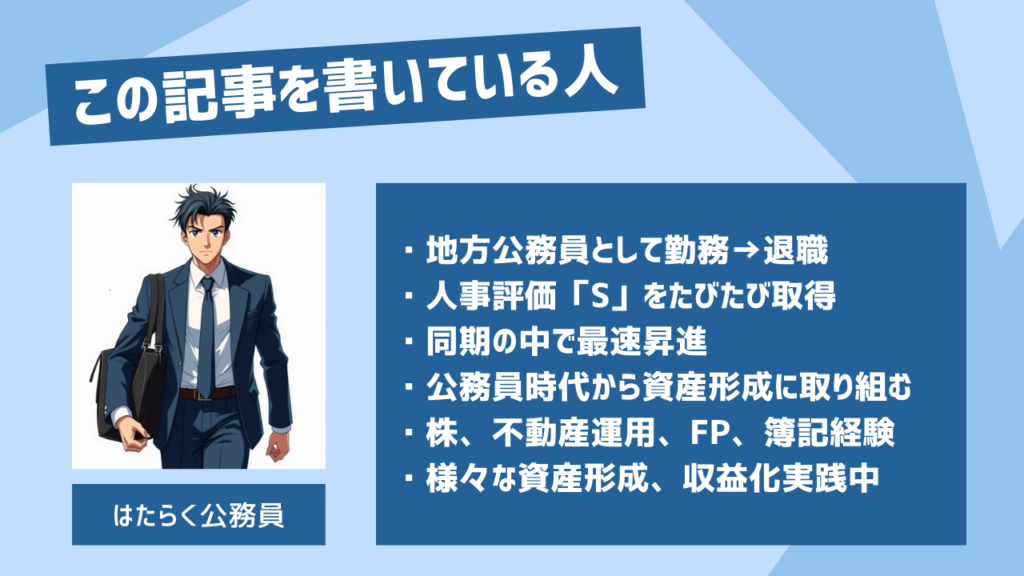

国家公務員には「国家公務員法」、地方公務員には「地方公務員法」が適用され、それぞれに営利目的の副業を原則禁止としています。

- 国家公務員法 第103条・第104条:営利企業への従事、兼業の制限

- 地方公務員法 第38条:報酬を伴う他の事業または職務の兼業を制限

例外的に許可を受ければ可能なケースもありますが、それは社会貢献性が高い活動(例:教育・介護など)に限られています。

そのため「こっそりアルバイト」は完全にNG。

youtubeでも、ブログでも許可を得ずに始めて収入を得た場合、重大な規律違反となり得るのです。

公務員に対して住民の目が厳しい

公務員は、地域社会に密着した存在であり、住民からの信頼を基盤としています。

そのため、普段の生活や行動が他の職業以上に目につきやすく

「あの人バイトしてるらしいよ・・・」

といった口コミが一気に広がることも。

特に小さな自治体では、職員の動きは噂になりやすく、軽率な行動が思わぬ通報や監査につながるケースもあります。

このように、法律だけでなく「世間の目」によっても、副業はリスクが高いという現実があります。

公務員でも手渡しバイトならバレないはウソ!実際のリスクとは?

「振込じゃないから足がつかないはず」

「少額なら見逃されるかも」

そう思ってアルバイトを始めた公務員が、後に大きなリスクに直面することは少なくありません。

手渡しの給与であっても、行政の情報網は想像以上に正確かつ迅速に連携しており、発覚のリスクは極めて高いのです。

ここでは、その具体的な仕組みと実際に処分されたケースについて解説します。

バイトがバレる理由【なぜ税務署や人事にわかるのか】

「現金手渡しのバイト=痕跡が残らない」と考えるのは危険です。

バレる要因は、主に以下の2つです。

給与支払報告書の提出義務

雇用主は、従業員(アルバイトを含む)に給与を支払うと、翌年1月末までに市区町村へ「給与支払報告書」を提出する必要があります。

これは、所得税・住民税を正確に計算するための制度であり、支払いが現金であっても関係ありません。

つまり、あなたに対して金銭を支払ったという情報が届けられるということです。

住民税の特別徴収と照合システム

提出された情報は、市町村経由で国税庁や各自治体のシステムと照合されます。

公務員の所属部署にも通知が届くため、本業の給与以外に不審な収入があるとすぐに把握されてしまうのです。

税務システムの過程でバレるということですね

さらに、バイト先が小規模個人事業主であっても、税務署や労働基準監督署の調査で過去の支払い履歴が確認される場合もあります。

結果、そこから「副業していた事実」が発覚することもあります。

特に住民税の金額が通常より多く計算された場合、副収入の有無を疑われます。

服務規律違反として懲戒処分の可能性も【事例あり】

公務員が無断でバイトをしていた場合、発覚すると次のような処分を受ける可能性があります。

- 戒告

- 口頭または文書による厳重注意

- 減給処分

- 一定期間、給与を減額

- 停職処分

- 職務停止

- 免職処分

- 職を失う。退職金に影響

また、過去には以下のような例で処分されています。

- 地方公務員が飲食店で夜間バイトをしていたことが住民税から発覚し、減給3カ月の懲戒処分

- 国家公務員が無許可で配達員をしていたことが税務照合で判明し、停職1カ月

- 一般職の市役所職員が自宅でせどりビジネスをしていた件で、戒告処分に

このように、バイトの形態や金額にかかわらず、「無許可で報酬を得ること」自体が処分対象となるため、手段ではなく行為そのものが問題とされています。

【実話】バイトしようとした同僚公務員をとめました

「ちょっとだけならバイトしても大丈夫でしょ?」

ある日、職場の同僚がそんな話をしてきました。

本人は軽い気持ちだったようですが、私は全力で止めました。

なぜなら、実際に処分された職員のニュースを何度も見たことがあったからです。

今回は、私の身近で起こった「副業騒動」をもとに、公務員が陥りがちな誤解と、その裏に潜むリスクを紹介します。

飲食店でちょっと働くだけ

その同僚は、実家の家計が苦しいこともあり

「夜近所の飲食店で2~3時間だけ働こうと思ってる」

と話していました。

「氏名は伏せる」ことを約束してもらい、身バレすることを軽視していたのです。

リスク管理甘すぎでしょ!って思いましたがまぁそれは置いといて・・

私はすぐに言いました。

「たとえ名前を伏せても、店が給与支払報告書を出したら、住民税経由でバレるよ」と。

最初は半信半疑だったようですが、過去に懲戒処分された事例や、人事課がどうやって把握するかの仕組みを伝えたところ、彼の表情はみるみる変わっていくことに。

最終的にバイトを断念してくれました。

ルールを破る前に知ってほしい3つのこと

この経験から、私は改めて「知識がないことがリスクになる」と感じました。

もしあなたが公務員にもかかわらずアルバイトを考えているなら、以下の3点だけは覚えておいてください。

- 現金手渡しでも雇用先は報告義務がある

→ 所得情報は市区町村に集まり、住民税経由で職場に通知される可能性が高い。 - 「バレない」は思い込み。実際には簡単にバレる

→ 税務照合、住民の通報、SNS発信など、気づかぬうちに情報が広まる。 - 懲戒処分になれば職歴に傷が残る

→ たとえ減給処分で済んでも、今後の昇進や異動に影響する恐れがある。

同僚も、悪気があって副業を考えたのではありません。

単に「制度を知らず、なんとか家計を助けたかった」だけでした。

だからこそ、最初に止められて本当によかったと心から思います。

バイト以外で公務員が収入を得るための方法は

実は、公務員にも一定の条件下で認められる収入手段は存在します。

ここでは、法律に触れずに収入を得るための現実的な方法についてご紹介します

申請すればOK?許可が出る副業の例

公務員でも、申請と許可を得れば副業が認められるケースがあります。

ポイントは、「専門性を活かしたり、公益性が高く本業に支障がない場合」という条件です。

たとえば以下のような活動が代表例です。

- 教育・研修系の講師

地域の公民館や大学、専門学校などでの講演や講師活動。一定の範囲内での報酬が認められるケースが多く、知識を活かしながら収入を得られます。 - 執筆・出版活動

自身の専門分野に関する書籍の執筆や雑誌記事の寄稿。専門知識の社会還元という面が評価されやすく、許可されることが多いです。 - 農業・林業の手伝い(家業)

実家の農業・林業の一部を手伝うなど、営利性が低く、家庭的範囲にとどまる場合は許可される可能性があります。 - 地域貢献型の事業(NPOなど)

NPO法人への協力、地域イベントの手伝いなど、公益性がある活動。

これらの活動には、事前に所属部署に届け出て、必要に応じて「副業許可申請書」を提出し、正式な許可を得る必要があります。

また、報酬の額や活動頻度によっては却下される場合もありますので、「グレーゾーンで進める」のではなく、必ず正規ルートを通すことが大切です。

副業に抵触しない資産運用の選択肢も

もう1つの合法的な収入源として、「資産運用による収入」が挙げられます。

これは「労働による対価」ではなく、資産を活用した利益であるため、一般的に制限を受けにくいのが特徴です。

- 株式・投資信託

株や投資信託は、公務員でも問題なく運用可能。配当金や値上がり益(キャピタルゲイン)が得られます。 - 不動産投資

マンションやアパートの賃貸収入。年間収益や運用形態によっては届け出が必要な場合もあるが、小規模(5棟10室未満)であれば認められることも。 - FX・仮想通貨

自己責任での運用が基本で、副業とはみなされにくい。ただし、取引が過度な場合は「本業との兼ね合い」で注意が必要です。また、難易度が高い

これらの資産運用は「労働」ではないため、法律上の「副業」には該当しません。

ただし、あくまで節度ある範囲で行うことが前提です。

【重要】公務員は資産を「守る力」が強い

収入を増やしたい気持ちは理解できますが、公務員が増やせる収入の選択肢は非常に限られています。

しかし、何の対策もないわけではありません。

実は、公務員の大きな強みは、安定した雇用と定期昇給による「守りの強さ」にあります。

収入を増やすことと、支出を減らすことは同じこと。

言われてみれば当たり前ですが、意外にコレできていないんです

公務員という立場でいうと、1万円増やすよりも、1万5千円減らす方がラクな場合もあります。

そのため、投資型保険などを契約して「攻め」のリスクを取るよりも、支出を最適化して堅実にお金を残すことこそ、最も効率的な資産形成の第一歩です。

たとえば

・保険や定期料金(固定費)の見直し

・住宅ローンの借り換え

・日々のコンビニ買いや外食の最適化

etc…

など、支出を抑えつつ賢くお金を「守る」方法は数多くあります。

そして、守ったお金を攻めに回す。

ただし、その判断には専門的な知識と適切な行動が必要不可欠です。

より最適な選択のためには欠かせませんね・・

そこで、無料でプロの力を頼ってしまう方法があります。

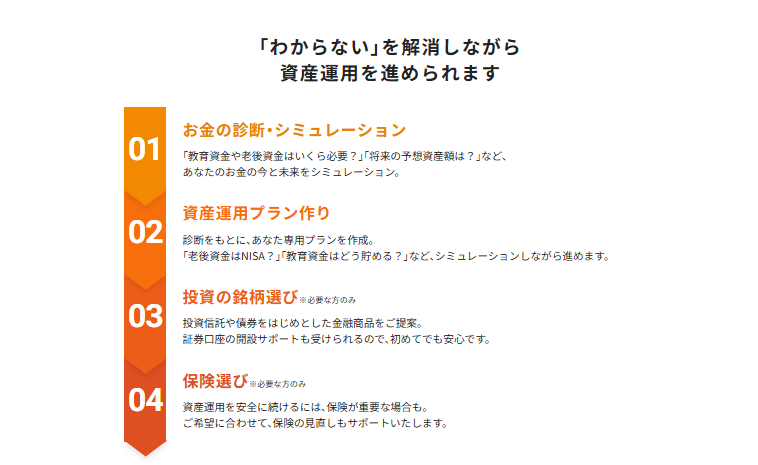

【知識は不要】専門家を上手に活用しよう

ここまでの説明で

「忙しくて家計を見直せない」

「資産運用って難しそう」

「何から始めればいいか分からない」

という方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、お金に精通する専門家の力を借りてしまいましょう。

圧倒的な知識で以下のようなサポートをしてくれます。

- 家計の見直しとライフプラン設計

- 投資商品の選び方のアドバイス

- 保険の過不足チェックと見直し

- 老後資金や教育費など将来の備え設計

これであなたは、忙しくお金のことがよくわからずとも、リスクをおさえて資産形成を進めていくことができます。

お金の悩みが即解決できる無料相談

「FPってどこの誰に頼めばいいの?」

「余計なお金はかけたくないんだけど・・」

実はFPも資格を持っていれば名乗れるため、質はバラバラです。

そこで、特定のコンシェルジュ形式の「マネイロ」の無料相談がオススメ。

中立的な立場のFPが、保険・投資・税金・家計見直しなどあらゆるお金の悩みに一気通貫で対応。

ゼロ円で、公務員として堅実に生きるあなたに最適なアドバイスをしてくれます。正直ヤバイです。

無理な押し売りも当然ありませんし、簡単申込で対面+オンラインでどこでも面談可能。

これであなたの不安は一気に解消されて、副業に取り組まなくても自然とお金が貯まる体質に近づきます。

収入を「増やす」より、まず今あるお金を「守る」力を高める。

これが、公務員としての賢いお金の増やし方(資産形成)の第一歩です。

まずは、90%以上のサラリーマンが知らないお金の秘密をプロから聞いてみてください。

手渡しバイトでもリスク高!公務員の身分と資産を守ろう【まとめ】

ここまで、公務員が「手渡しバイト」で収入を得ることのリスクと、それに代わる合法的な収入の方法について解説してきました。

最後にポイントを振り返りましょう。

- 公務員のバイトは原則禁止。国家・地方問わず副業には制限がある

- 手渡しであってもバレる可能性が高い。住民税や給与報告書で発覚する

- 処分のリスクは現実的。減給・停職・免職などの懲戒対象となる

- 合法的な収入源は存在する。講師・執筆・資産運用などが代表例

- まずは「収入を増やす」前に「支出を守る」視点が重要

公務員という立場は、安定と信頼が大きな財産です。

その身分を守ることが、将来的な経済的安心につながります。

もし収入に悩みがあるなら、「支出の見直し」や「お金を守る行動」から始めてみませんか?

- 支出の棚卸しをして「ムダ」を見直す

- 財テクや節税の基本を学ぶ

また、自分で調べて判断するよりも、プロにお任せしてしまうのが最短の解決ルートです。

なかでも、マネイロではセミナーや相談など、コストを掛けずあなたに合った選択が可能。

わざわざリスクを冒してアルバイトをする必要はないかもしれません。

まずは、お金についてもっと良く知り、全体的な家計の把握からはじめてみてください。