公務員はnisaをやるべき理由を元公務員経験者が解説!

「nisaって結局やったほうが良いのかな?」

「iDeCoとのどっちが良いんだろう」

「投資で失敗したくない」

など悩みを抱えていませんか?

私も最初は投資と聞くと、マイナスなイメージが大きくて公務員には適していないかもしれないと感じていました。

しかし、そのお悩みは本記事を読むことで解消できます。

結論として、NISAは始める方がメリットが大きいです。

なぜなら、本来利益に掛かる税金約20%→ゼロになるからです。

また、idecoも良いですが、自由度で考えるとNISAがオススメ。

少しでも収入を増やしたいと考えるなら、始めないデメリットの方が大きいです

その理由を具体的に解説していきます。

私は公務員として20年勤務しながら投資にも積極的に取り組み資産を形成してきました。

最後までお読みいただき、あなたもNISAの非課税制度を最大限に活用し、長期的な資産形成を目指しましょう。

【ゼロからでも大丈夫】

あなたのお金の知識が深まります

登録無料、今メルマガ登録すると

「元公務員が解説する公務員特化型の蓄財法」

を期間限定プレゼント!

(下記よりメールアドレス登録のみ!10秒で完了します)

※メール最後の解除リンクで、すぐに解除できます。

※携帯やiCloudは到達しません。gmail/ヤフー/プロバイダーメールをご使用ください。

※捨てアドレスは自動削除しています(特典配布されません)。

※個人情報はプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理します。

【知らなきゃヤバい】公務員がNISAをやるべき理由

公務員は採用されてしまえば給料も安定しているし、あまりお金のことは気にしなくて良いんじゃない?

このようなあなたの思考は危険です。

なぜなら、資産を増やすことはできず、むしろ減らすことになるためです。

増えないならまだしも減るんですか・・

それを防ぐためには、今せっせと貯金している資金を運用していく必要があります。

具体的に解説していきます。

実質賃金がマイナス

実質賃金がマイナスで推移しているということを簡単に言うと

「物価上昇に賃金が追い付いていない」

ということです。

つまり、【入ってくるお金よりも出ていくお金の方が大きくなっている状態】です。

それだけでなく、今持っているお金の価値も減り続けています。

例えば、

・3年前に10万円で泊まれた旅館

・現在12万円払わないと泊まれない

これは3年前と比べて20%お金の価値が落ちているのと同じことです。

そして、2万円分給料が上がっていれば問題ないのですが、実際はそこまであがっていない。

これが実質賃金のマイナスを意味しています。

間接的に影響を受けているので、イマイチ感じにくいですよね

進み続けている円安

円安やら円高やらニュースに出てきますが、これもお金の価値に関わってきます。

簡単にまとめると、円安は輸出では有利ですが、輸入では不利です。

そして、日本は輸入に大きく頼っており、近年は貿易赤字が続いています。

財務省が23日発表した2024年の貿易統計速報によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5兆3325億円の赤字だった。4年連続の赤字となった。

(引用:日本経済新聞より)

輸入が優位になってしまうと円が安いので、余計にお金が掛かり原材料費が上がります。

つまり結果として、身近な商品全てにコストが上乗せされて値上げになります。

貿易赤字なので国が貧しくなっているということですね・・

投資で目減り分をカバーする必要がある

お金の価値が下がることを解説してきましたが、それを防ぐ方法があります。

それは

「投資で資産を増やすこと」

です。

なぜなら、世界では豊かになっている国もあるので、投資を通じてその恩恵を受けることができるからです。

投資先は日本だけでは無いということですね・・・

日本円で持っていても価値が下がってしまうなら、世界の成長企業に向けて投資していくことで目減りせず、さらに増やすことも可能です。

そのため、NISA制度を活用し、世界に向けて投資をしていくことが成功のポイントになります。

NISA制度とは?基本の概要とメリット

まずは、投資の前にNISA制度をしっかり理解しておきましょう。

NISA(少額投資非課税制度)は、投資による利益が非課税になる制度です。

メリットや基本事項を解説していきます。

NISAの基本概要と種類

NISA制度は進化を続け、現在は上限1800万、年間360万までの投資額が非課税になっています。

さらに年間360万円の中に以下のような項目が存在しています。

※金融庁HPより引用

成長投資枠(NISA)

成長投資枠は通常の株式口座と同じような仕組みです。

年間240万円を限度に、将来有望な企業や業績の安定した大手企業を購入することで、株価上昇と配当金を狙えます。

つまり、通常課税の株式口座と、NISAの成長投資策の2つの口座が別途存在するということですね

一方で、選定する手間と成長を見極める力が必要なので、自信が無ければ慣れてきてから投資するのがオススメです。

つみたて投資枠(NISA)

毎月定額を設定して積み立てる仕組みです。

年間120万円を限度に非課税で積立投資が可能です。

あらかじめ国が選定した優良商品を購入することができ、特に初心者には積立投資がリスクを分散しつつ長期的な利益を見込める有効な手段です。

NISAのメリット

NISAは国が投資を推進するために、かなりのメリットを盛り込んだ制度です。

そのため、投資を始める上で、NISAを理解しているかどうかは、非常に重要です。

適切な銘柄選びと長期的な積立を心がけ、効果的な資産形成を目指しましょう。

具体的にメリットを解説していきます。

運用益や配当金が非課税

お伝えしてきた通り、

NISA口座で得た利益(配当金や売却益)は非課税となります。

通常の投資口座による利益には約20%程度の税金がかかりますが、NISAではこれがかかりません。

20%→0%!最大にして最高のメリットです

税金分がまるまる利益になるので、資産を増やしやすくなります。

公務員でも利用可能(副業にあたらない)

NISA制度は全国民が受けられる恩恵なので、公務員が利用しても副業とみなされません。

公務員は昇給のパターンもほぼ決まっており、生涯年収が把握しやすい職業です。

良くも悪くも想定の年収を大幅に上回ることはありません。

その他の収入を増やすことは難しい公務員にとって、有力な資産形成手段になります。

また、適切な銘柄選びと運用方法を守ることで確度の高い投資ができます。

公務員にオススメの銘柄選びや投資法については後半で解説しています

長期的な資産形成を見込める

NISAは長期的な積立投資にも適しており、公務員の安定した収入と相性が良いです。

NISA口座を通じて株式や投資信託を購入する場合、非課税という大きなメリットがあります。

NISAの利用を通じて短期的な利益でなく、非課税+公務員の安定した給与の強みを生かして賢く資産を増やし、将来のための安定した資産基盤を築いていきましょう。

【適切なNISA活用】

資産形成講座はコチラ

今メルマガ登録すると

「元公務員が解説する公務員特化型の蓄財法」

を期間限定プレゼント!(下記よりメールアドレス登録のみ!10秒で完了します)

※メール最後の解除リンクで、すぐに解除できます。

※携帯やiCloudは到達しません。gmail/ヤフー/プロバイダーメールをご使用ください。

※捨てアドレスは自動削除しています(特典配布されません)。

※個人情報はプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理します。

NISAとiDeCoの違いはどう使い分ける?

NISAに加えiDeCoという税制優遇制度がありますが、一体何が違って、どう選べばいいか迷ってしまいがちです。

ちょっとすべてを網羅するのは難しいですよね・・

結論としては、どちらも税制上の優遇措置がある投資制度ですが、先々を見据えた目的や特徴が異なります。

そのため、まずそれぞれの違いを理解し、自分にとって最適な選択をすることが重要です。

具体的に解説していきます。

iDeCoとNISAの基本的な違い

NISAとiDeCoは、資産形成を支援するという意味では似ている制度ですが、細かく見ていくと違いが色々と見えてきます。

主な違いは次の通りです。

目的

NISA・・・一般的な投資と資産運用を支援するための制度

iDeCo・・・老後の資産形成を目的とした年金制度

非課税の対象

NISA・・・投資による配当金や売却益が非課税

iDeCo・・・掛金が全額所得控除の対象、運用益も非課税。

※受け取り方法によって課税される点もあることに注意。

投資上限

NISA・・・年間の投資上限額360万円(成長投資枠240万円、積立投資枠120万円)

iDeCo・・・公務員の場合は月額12,000円。

※職業により異なる

このようにNISAとiDeCoはそれぞれ異なる特性とメリットを持つ制度です。

公務員が効果的に資産形成を行うためには、これらの違いを理解し、ライフステージや資産運用の目的に応じて使い分けることが重要です。

NISAは短期から中期の資産運用に適しており、iDeCoは主に老後資金の確保に適していますね

両方の制度を上手に活用し、バランスの取れた資産形成を目指しましょう。

公務員におすすめの組み合わせ方

結論として、できる限り上限額目指して、NISAとiDeCoの両方活用しましょう。

どちらか一方ならNISAがオススメです。

そして、すぐに売却を考えず、年単位での長期運用をしていきましょう。

なぜなら、長期であるほどにリスクが低減されていくからです。

例えば、1950年から現在まで

・リーマンショック

・チャイナショック

・コロナショック

と経済危機が度々訪れていますが、結局長い目で見ると右肩上がりで株価も最高値を記録し続けています。

何かの落ち目で焦って売ってしまった人は、その後の利益を享受できていません。

つまり、景気には波があるので一時的な下落に惑わされずに、長期で辛抱強く持ち続けているとリスクが下がっていくということです。

あせらずドッシリ構えて取り組むことで、資産形成にも弾みがつきます。

結局持ち続けている人が大きな恩恵を受けているということですね・・

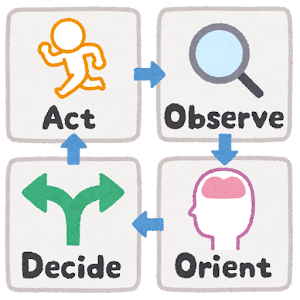

【結構簡単】NISAでの投資の始め方

NISA口座を開設するのは複雑そうに見えて意外に簡単です。

知識がなく不安な公務員の方でも、手順を踏めばスムーズに投資を始めることができます。

初心者向けのNISA口座開設手順

NISA口座開設の手順は以下の通りです。

これらのステップを順番に進めることで、初心者でも簡単にNISAを始められます。

口座開設金融機関の選定

まず、自分に合った金融機関で口座を開設しましょう。

・地方、都市銀行

・信用金庫

・ゆうちょ銀行

・証券会社

など、実は多くの選択肢があります。

各金融機関の手数料やサービス内容を比較して選ぶと良いでしょう。

個人的には、ネット証券が手数料が安くオススメです。

なぜなら、手数料がとにかく安い為、余計なコストを抑えられるからです。

NISA口座の申込書提出

選んだ金融機関のウェブサイトや店舗で、NISA口座開設の申込書を入手します。

申込書に必要事項を記入し、提出します。

また、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)も必要なので、あらかじめ準備しておきましょう。

税務署への申請&承認

申込書を提出すると、提出先から税務署に申請を行います。

この手続きには1週間~3週間程度時間を要します。

ここに申請者本人は関わらないので、気長に待ちましょう。

修正事項や追加提出の資料があれば、申し込んだ機関より連絡がきて再度提出となります。

口座開設完了通知

税務署での確認が終わると、金融機関から口座開設完了の通知が届きます。

これでNISA口座が利用可能になります。

入金と投資スタート

NISA口座に資金を入金し、いよいよ投資を始めます。

まずは少額からスタートし、安定した投資先を慎重に選びましょう。

オススメしたいのはネット証券

通常の金融機関からもNISA口座は開設できますが、やはりオススメはネット証券です。

手数料が安くて、手続きがスムーズ、そして利益がより出やすいのがポイント。

例えば、SBI証券や楽天証券などの大手ネット証券会社は、手数料が安く、初心者向けのサポートも充実しています。

ウェブサイトから簡単に申請書を取り寄せることができ、口座開設の進捗もオンラインで確認できます。

・金融機関の選定から申込書の提出、口座開設完了までの流れを理解しておけば、初心者でも安心して手続きを進めることができる

・複雑と感じても一度だけ頑張って手続きすればOK

公務員におすすめの投資先と積立方法

公務員におすすめのNISAの投資先と積立方法を選ぶことで、リスクを抑えつつ効果的に資産形成を進められます。

公務員は安定した収入があるため、長期的な資産形成に向いた投資先と積立方法を選ぶことが重要です。

また、日頃多忙な人にとってあまり難しいことに時間を掛けたくないのではないでしょうか?

そんな公務員の方々に最適なおすすめの投資先と積立方法を紹介します。

押さえておきたい!公務員オススメの投資先

公務員にとって、NISAでの投資先と積立方法を慎重に選ぶことが大切です。

オススメの投資先は

・インデックス型ファンド

・バランス型ファンド

・業績の安定した高配当株

など、リスク分散と長期的な成長を意識した投資を行うことで、安定した資産形成を目指していきましょう。

以下は私が考えるオススメの投資手段です。

インデックスファンド

インデックスファンドは、特定の株価指数(インデックス)に連動するように設計された投資信託です。

例えば、日経平均株価や、S&P500(同様のアメリカ版)といった市場全体を代表する指数に連動します。

これにより、個別の株式を選ぶ手間がなく、市場全体の成長を取り込むことができます。

【おすすめの理由】

リスク分散:多くの銘柄に分散投資するため、株価変動の影響が小さい。

低コスト:運用が自動化されているため、手数料が低く抑えられる。

シンプル:特定の指数に連動するため、難しい判断が不要。

インデックスファンドは長期的な資産形成に向いており、定期的な積立投資でコツコツ資産を増やしていくのに適しています。

投資初心者には、まずこのシンプルで低リスクな運用方法から始めることをおすすめします。

市場全体に投資するインデックスファンドは、リスク分散が図れ、長期的なリターンが期待できます。

バランスファンド

バランスファンドは、複数の資産クラス(株式、債券、不動産など)に分散投資する投資信託です。

これにより、一つの資産クラスの値動きに依存せず、安定したリターンを狙うことができます。

【おすすめの理由】

リスク分散:株式や債券など異なる資産への分散投資で、リスクが低減される。

安定性:債券や不動産が含まれ、株式市場が不調でもリターンが安定しやすい。

シンプル:一つのファンドで多様な投資ができ、個別の資産配分の手間が省ける。

バランスファンドは、長期的な資産形成を目指す人に向いており、特に投資の経験が少ない初心者には、リスクを抑えながら安定したリターンを得る手段として適しています。

定期的な積立投資でコツコツ資産を増やしていくのに理想的な選択肢です

複数の資産クラス(株式、債券、不動産など)に分散投資するバランスファンドは、リスク管理がしやすく、安定した運用が可能です。

大手企業の高配当株

安定した配当を出す企業の株式は、配当金による収益を得ることができます。

また、配当金額だけでなく昔から存在し、業績が安定している企業であることが重要です。

NISA口座で得た配当金は非課税となるため、税制上のメリットも大きいです。

オススメの積立方法

これまでの情報から公務員にとってどのような投資手法がオススメかについては以下の通りです。

1.以下の3つの投資先を選択

・世界経済に分散投資したインデックスorバランスファンド

・世界経済中心の米国株に分散投資したインデックスファンド

・安定した企業の高配当株

2.NISAの非課税投資枠で月1万円以上を毎月購入する

★ポイント★

・積立額が上限に近いほど損益額も大きくなるが、長期的に見るとリスクは下がっていく

・配当金などの利益もさらに利益を生むよう再投資。「複利」の力を使って資産を増やす

投資先についてはインターネットで上記のような用語で検索すれば商品がいくつか出てきます。

そのどれかを選んでおけば大外れはしないので、とりあえず大丈夫かと思われます

定期的に積み立てることで、計画的に資産を増やしていきましょう。

NISAを活用した公務員の資産運用事例

公務員の給料だけでは寂くて・・健全にお金が増やせる方法ないかな?

時々こんな相談を受けることがありました。

そこで私が同僚にアドバイスして実際に公務員がNISAを利用して資産運用を行った具体例を紹介します。

事例1:30代男性公務員Aさん

投資目的

将来の子供の教育資金と老後資金の確保

投資戦略

積立NISAで年間50万円目標にインデックスファンドに積み立て

具体的な運用

毎月約40,000円を世界株式インデックスファンドに投資し、ドルコスト平均法でリスク分散を図る。将来的な市場の成長を見込み、短期売却はせず長期的に運用。

事例2:40代女性公務員Bさん

投資目的

老後の生活資金の補充

投資戦略

積立NISAで年間100万、成長投資枠で年間50万円を大手企業高配当株に分散投資

具体的な運用

積立枠で米国株がバランスよく含まれた投資信託商品を購入。

成長投資枠で安定的な業績が見込まれる株に投資する。

定期的に投資状況を見直し、必要に応じて資産配分を調整することでリスク管理を行う。

事例3:20代男性公務員Cさん

投資目的

余剰資金の確保

投資戦略

積立NISAで年間50万円を世界株式インデックスファンドに投資

具体的な運用

あまり難しいことは考えずに、安定した成長と配当が見込める株式に集中投資し、配当金を再投資することで資産を増やす。

定期的に配当利回りを確認し、最適な銘柄を選び直すことで、安定した収益を確保。

数年後の皆さんの様子は・・・?

2021年~取り組んでいった結果としては、現時点で全員マイナスはなく、約10%前後の収益が出ているとの事でした。

「もっと早く知っていれば・・!」という声も聞かれました。ただし、ここ数年は全体的に調子が良かったです・・。

興奮せずに引き続き淡々と続けてほしいです

このようにNISAを活用することで、公務員の方も計画的に資産運用を行い、将来の目標に向けた資産形成を実現できます。

ただし、投資はあくまでマイナスのリスクも背負った上での運用です。

損することがどうしても受け入れられない。という方にはオススメできませんので、自己責任と自己判断で行動しましょう。

また、自分のライフステージや目標に合った投資戦略を立て、NISAの非課税メリットを最大限に活用しましょう。

公務員のnisaはしっかり理解すればオススメ【まとめ】

公務員のNISA活用について解説しました。

ポイントをまとめると以下の通りです。

NISAの基本概要とメリット

・NISA口座で得た利益(配当金や売却益)は非課税。

(通常、投資利益には約20%の税金がかかるが、NISAでは免除される)

・公務員がNISAを利用しても副業と見なされない。

・上限額を守りつつ適切な銘柄選びを行うことで、安心して投資可能。

・公務員の安定した収入と相性が良く、長期的な積立投資に適している。

具体的な投資例

・複数の銘柄に分散投資できる優秀な投資信託商品を利用し、リスクを抑える。

・成長投資枠の年間240万円を限度に安定した大手企業高配当株の配当金を狙う。

・つみたて投資枠の年間120万円を限度に非課税&ドルコスト平均法で積立投資。

NISAとiDeCoの違いと使い分け

【目的】

・NISAは一般的な投資と資産運用を支援する制度。

・DeCoは老後の資産形成を目的とした年金制度。

【非課税の対象】

・NISAは投資による配当金や売却益が非課税。

・iDeCoは掛金が全額所得控除、運用益が非課税。ただし、受け取り時に課税される場合がある。

【投資上限】

・NISAは年間の投資上限額がつみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円。

・iDeCoは公務員の場合、月額12,000円。※今後増額予定

【流動性】

・NISAは売却後いつでも引き出し可能。

・iDeCoは原則60歳まで引き出し不可。

公務員におすすめの投資先と積立方法

・インデックスファンド・・市場全体に投資することでリスク分散し、長期的なリターンに期待

・バランスファンド・・・複数の業種・資産に分散投資。リスク管理しやすく、安定した運用が可能。

・高配当株・・・安定した配当を出す企業の株式を長期保有することで、非課税を活用し配当金を得る。

NISAの非課税メリットを最大限に活用する方法

・短期的な売買よりも、優良銘柄を長期保有することで非課税期間内のリターンを最大化する。

・非課税枠の有効活用し、将来的に高成長が期待できる銘柄やファンドを選び、分散投資しながら高リターンを狙う。

・ドルコスト平均法の活用し、毎月一定額を投資することで市場の変動に左右されず、安定した運用を目指す

NISA口座開設手順

・銀行、証券会社、ネット証券などから自分に合った金融機関を選ぶ

(個人的には手数料が抑えられたネット証券がオススメ)

・NISA口座申込書を入手し、必要事項を記入。本人確認書類も用意する。

・金融機関が税務署に申請を行い、1~3週間程度で手続き完了。

・税務署での確認が終わると、金融機関から口座開設完了の通知が届く。NISA口座に資金を入金し、投資を開始。

投資を何も知らないと恐ろしいものですが、銘柄の選定さえ間違わなければ、80%はクリアしています。

世界経済は波を経て緩やかに伸びていることが過去の100年から分かるので、じっくりと流れに乗っていきましょう。

また、公務員がNISAを活用することで、非課税メリットを享受しながら資産運用が可能です。

iDeCoとNISA双方のメリットを活かして使い分け、安定した収入を生かして長期的な資産形成を目指しましょう。

とはいえ、

「どうしても資産形成のイメージがピンとこないし、投資には損失をだしたらどうしよう・・」

という不安がつきまといますよね。

そんなあなたに向けた公務員ならではのメール講座を配信しています。

興味がある方はチェックしてみてくださいね。

【公務員のNISA活用】

将来の安心が手に入ります

【無料】今メルマガ登録すると

「元公務員が解説する公務員特化型の蓄財法」

を期間限定プレゼント!

(下記よりメールアドレス登録のみ!10秒で完了します)

※メール最後の解除リンクで、すぐに解除できます。

※携帯やiCloudは到達しません。gmail/ヤフー/プロバイダーメールをご使用ください。

※捨てアドレスは自動削除しています(特典配布されません)。

※個人情報はプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理します。