公務員のyoutube収益化は副業!処分対象なので要注意【元公務員の解説】

「YouTubeを始めてみたいけど、公務員として収益化するのは可能なの?」

「公務員の副業は原則禁止と聞いたけど、youtubeで例外はある?」

「youtubeも年間収益20万円未満におさめれば大丈夫…?」

こんな疑問を抱えていませんか?

実際、私自身も長い公務員経験の中で、収入アップの方法について悩んだ時期がありました。

どうにかして収入を増やしたい・・・って思う時ありますよね

今回は公務員のyoutube運営について解説していきます。

結論から言ってしまうと、フルタイムの公務員がYouTubeで収益化するのは

「副業制限の問題」

「収益化までの労力」

という2つの壁があり、かなり難しいのが現実です。

また、無許可での収益化は懲戒処分の対象になってしまいます。

ただし、収入を増やすための現実的な選択肢は存在しますので、具体的に解説していきます。

私は公務員でありながら、お金を増やす方法についてフォーカスし、追求してきました。

そんな私の経験から現実的な視点でyoutubeの収益化について解説していきます。

この記事を読んであなたも、リスクなしで資産を形成していく方法を学んでいきましょう!

【結論】公務員のYouTube収益化(副業)は不可能に近い

まず現実として、公務員がyoutudeで収益を得ていくのは厳しいです。

なぜなら、別途収益を得てしまうことで公務員法に引っ掛かってしまうからです。

国家公務員として守るべき服務規律の一つとして、職員の兼業に関して、以下のとおり定められています。

私企業からの隔離(国家公務員法第103条)

職員は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的

とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではなら

ない。

他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)

職員が報酬を得て、営利企業の役員等との兼業以外の兼業を行う場合には、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を要する。(引用:内閣官房「国家公務員の兼業について(概要)」より)

要するに、収益を得ようとしたらダメということですね・・

また、youtubeで収益化をはかろうということは、実はそれ以外にも大きな壁が立ちはだかっています。

公務員のyoutube運営について具体的に解説していきます。

YouTube活動はOKでも収益化はNG【お金の壁】

公務員がYouTubeで活動すること自体は法律で禁止されていません。

ただし、収益化を目的とした場合には、国家公務員法第104条および地方公務員法第38条により、まず許可を得る必要があります。

あ、じゃあ許可が出ればOKってことだよね?

ですが、ズバリ許可が出る可能性が限りなく低いです。

許可が下りにくい現実

「youtubeで収入を得たいので副業として許可してください」

おそらくこのような申請は認められません。

なぜなら、YouTubeの広告収入やスーパーチャットによる収益は、単純な営利目的と見なされるからです。

また、公務員の職務の信用や公共性に悪影響を及ぼす可能性があると判断されることが多いです。

私のこれまでの経験でも許可がおりている人を見たことがないですね・・

収益を認めてもらうには、公務員としての立場を踏まえつつ、社会貢献等を含めた合理的な理由が必要になるでしょう。

また、ひと昔前はyoutubeで稼ぐということなど考えられなかった時代です。

youtubeの収益化についての理解も浅く、好意的に捉える上司も少ないでしょう。

このようなことから、現状youtubeの収益化で許可が下りる事は無い・・と考えておくのが良いでしょう。

だからといって、無許可で行うことは懲戒処分の対象にあたってしまうので、くれぐれも注意しましょう。

職務専念義務がある

公務員は本業に専念する義務があります。

副業が

「本業に影響を与える可能性がある」

と判断されると許可が下りません。

youtube運営は撮影から編集まで相当な時間が掛かるため、

「本業がおろそかになってしまうのではないか?」

と疑われる要素があります。

本業以外に多くの時間を費やせるほど余裕がないだろう・・という判断ですね

そのため、基本的には本業と収益活動の両立が難しいと見なされるのが一般的です。

また、同じ部署の同僚が残業をしている中で、早めに退勤してyoutube撮影や編集をおこなう・・

これが認められる合理的な理由を考える必要がありますが、現状その理由が見当たりません。

社会的信用のリスク

youtubeは不特定多数に視聴される媒体です。

もし公務員がYouTubeチャンネルで発信した内容が、批判を受けたり炎上した場合、公務全体の信頼性を損ねる危険性があります。

イチ公務員として、発信を認めさせることは、余計なリスクを背負うことになりますからね・・

つまり

「あなたの収益のために全体がリスクを被るのは避けたい。」

ということで、わざわざ副業として認める可能性は低いです。

youtubeのゲスト出演もかなり厳しい

なお、youtubeへのゲスト出演もかなりチェックが厳しいです。

そのため、もし出演を依頼された場合にはあらかじめ上長に相談をしましょう。

実際に、公務員の倫理規程に以下のようなものがあります。

YouTubeへの出演やインターネット上での著述は、倫理規程第9条第 1項に定める「講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放 送の放送番組への出演」に該当する。

同項の趣旨は、役務に対する報酬とはいえ、利害関係者からの金銭を受領することは、公正な職務の執行に対する国民からの疑惑や不信を招くおそれが強いことから、報酬の金額が当該役務に対して適切なものか否かなど、あらかじめ倫理監督官が確認する必要があるというものである。

(引用:国家公務員倫理規程 論点整理・事例集より

やはり、お金が絡むのが良くないようですね

このようなことからも、もし公務員がyoutubeを発信するのであれば【収益化をせず、自身の趣味の範囲で行うことが妥当】とされるでしょう。

YouTubeでの収益化は実はとても大変【作業量の壁】

公務員がYouTubeで収益化を目指す場合には、規定上の壁がありましたが、作業量の壁もあります。

いくつもの高いハードルを乗り越える必要があります。

そもそも、チャンネルを開設してすぐにお金がもらえるわけではありません。

収益化できるまでの条件を確認していきましょう。

視聴時間とチャンネル登録者数の一定数到達

YouTubeで収益化を申請するには

・直近12か月で視聴時間4000時間以上

・チャンネル登録者数1000人以上

この2つの両方を達成しなければなりません。

そして、これらの条件を満たすには、質の高いコンテンツを継続的に制作し、少しずつ視聴者を増やしていく必要があります。

収益化までの道のりは長い・・・

この条件を達成するのに最低でも3ケ月~1年程度かかるといわれています。

また、動画の内容や競合状況、世の中のトレンドによっても、達成までの期間は異なります。

企画・撮影・編集時間の捻出

youtubeを公開するまでには多くの行程があります。

・動画の企画

・撮影

・編集

そのため、1本出すだけでも多くの時間がかかります。

慣れるまでは相当掛かるでしょうね・・・

本業で忙しい公務員がこれらをこなすのは、体力、精神力ともにハードであり、睡眠時間や余暇を削ることになりかねません。

また、継続して更新する必要があるため、異動やライフステージが変化した時でも、一定の時間を確保する必要があります。

機材準備とスペースの確保が必要

高品質の作品を出すには、良い性能の機材が必要です。

・パソコン

・カメラ

・マイク

・編集ソフト

これらの初期費用で数万円以上お金が飛びます。

また、撮影のためのスペースも必要になるでしょう。

そのため、機材購入代+動画投稿までの時間を収益で回収するためには、かなりの期間を要します。

まず、許可を得る時点で大きな関門なんですが・・・

このように、youtubeで収益を得るためにはたくさんの苦労があります。

気軽に始めて、お金や時間を無駄にしないよう慎重に検討しましょう。

公務員のyoutube収益化(副業)による処分事例

「匿名顔出しナシであればバレないだろう」

とyoutubeを始めて、処分されたケースがあります。

実際に公務員がユーチューバーとして活動し、処分を受けた事例をご紹介します。

和歌山市消防局に務める30代の男性消防士長が、YouTubeに動画投稿を行い収益を得ていたとして懲戒処分となった件で、この消防士長がゲーム実況界隈では結構な有名人だったことが分かり、大きな反響を呼んでいる。

「営利企業への従事等の制限」を定めた地方公務員法への抵触、つまり公務員の“副業禁止”に反したとして、減給10分の1(1か月)の懲戒処分が下された今回の件。報道によると、男性消防士長は2020年12月から21年10月にかけて、計314本の動画を編集し、YouTubeに投稿。動画は計約227万回再生され、約115万円もの収益を得ていたという。

(引用:MONEY VOICEより引用)

ちょっと有名になりすぎましたね・・・

このように、バレないように活動していても、通報により発覚するパターンが多いです。

不特定多数に向けて発信する内容は匿名で活動していても、何かのきっかけでバレる可能性があるということを認識しておく必要があります。

公務員でも非常勤や特別職は兼業可能

非常勤の公務員とは、正確にはパートタイムの会計年度任用職員です。

同じ会計年度職員でもフルタイムの公務員と比較して違いがあり、副業が認められる可能性が高いです。

以下にその理由と具体例を解説します。

収入や任用形態の違い

非常勤職員は、勤務時間も少ないため、常勤職員に比べて給与水準が低いです。

また、任用形態も1年ごとなので、次年度以降継続できるかはわかりません。

このため、副業で収入を補うことが事実上認められるケースが多くあります。

パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限の対象外としましたが、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律が適用となることに留意ください。なお、勤務時間の長短にかかわらず、パートタイムの会計年度任用職員に対し、営利企業への従事等を一律に禁止することは適切ではありませんが、例えば、職務専念義務に支障を来すような長時間労働を行わないよう指導することなどは考えられます。

国家公務員法および地方公務員法の適用範囲の違い

国家公務員法第104条や地方公務員法第38条の兼業禁止規定は、主に常勤職員や一般職を対象としています。

一方で、非常勤職員や特別職にはこれらの規定が一部対象外になり、副業を行う自由度が高くなっています。

特に、公務員特別職は一般職と違い、公務員法が適用されません。

裁判所職員臨時措置法や国会職員法、自衛隊法など、それぞれ所轄で定められた法により任用等が定められています

| 種別 | 特別職 | 一般職 |

| 適用法 | 国家公務員法や地方公務員法が適用されない | 国家公務員法や地方公務員法が適用される |

| 任用方法 | 選挙や委嘱などにより任じられる | 採用試験に合格して採用される |

| 主な職種 | 内閣総理大臣、国務大臣、裁判官、裁判所職員、国会職員、防衛省職員など | 検察官、特定独立行政法人職員、防衛省以外の省庁に勤務する職員など |

実際に見られる公務員の兼業例

地方議会議員

地方議会議員は特別職の公務員に該当するため、副業を行っているケースが少なくありません。

実際に自営業をやられていた議員さんもいましたね

また、2023年3月1日に施行された改正地方自治法では、自治体と継続的な取引がある個人事業主について年間の取引額が300万円までなら兼業を認めるようになりました。

これは、議員のなり手を確保し、若い世代や女性の議員を増やす狙いがあります。

今後はもっと兼業議員さんが増えてくる可能性があります。

教育現場での非常勤講師(会計年度任用職員)

学校教育で働く非常勤講師が、他の職業を兼業しているケースも多く見られます。

例えば、ふたつの学校で曜日を変えて非常勤講師を勤めていることもあります。

非常勤職員の兼業は禁止されてるわけではありませんが、地域によって許可を申請する必要があるので注意しましょう。

20万円未満ならバレずに公務員もYouTube収益化(副業)可能?

給与以外の収入を得る際、

「年間収入20万円未満なら確定申告が不要」

というのはよく聞く話です。

じゃあyoutubeで収益を得ても、20万円に達しなければバレないんじゃないの?

という疑問が出てきますよね。

しかし、この制度を利用して収益化を進める際には問題点があります。

以下の注意点を確認してください。

20万円未満の確定申告不要は国税の話

個人事業主や給与以外の所得が年間20万円未満の場合、確定申告が免除される制度があります。

これは税務上の小額所得に対する特例措置です。

このルールにより、税務申告の手間を省くことができます。

ただし、これが「バレない」という意味ではありません。

なぜなら、これはあくまで国税に対する措置だからです。

つまり、地方税に関しては、この特例は適用されず、省略できないということです。

確定申告は不要だが住民税の申告は必要

上記の通り、年収20万円未満であっても住民税の申告は必要です。

住民税の申告をすると、情報が自治体を通じて職場に伝達されるため、公務員の副業が発覚するきっかけとなり得ます。

これを理解していないと、気付かぬうちに納税を怠ることにもなってしまうので、要注意です。

公務員の税金未申告は脱税とみなされる可能性があり、最悪の場合、懲戒処分につながることもあります。

申告しなくてもダメだし、してもバレる・・八方ふさがりですね

医療費控除等を利用する時にもバレる

医療費や雑損控除などで確定申告する機会が別途あるのであれば、その他の収入をあわせて申告する必要があります。

金額に関わらず申告することになるので、無許可で収入を得ているとバレることになります。

副収入をバレないようにしようにも、どこかでほころびが生じてしまいます

youtubeだけでなく、その他の収入においても、うっかり違反行為とならないように注意しましょう。

【重要】公務員は資産を増やすより「守る力」に強い

youtubeの収益化が難しいということを解説してきましたが、残念なことに公務員が増やせる収入の選択肢は非常に限られています。

しかし、公務員の大きな強みは、安定した雇用と定期昇給による「守りの強さ」にあります。

そのため、視点を変えて「守って増やす」という方向にシフトするのがオススメです。

実は、収入を増やすことと、支出を減らすことは同じこと。

言われてみれば当たり前ですが、意外にコレできていないんです

公務員という立場でいうと、1万円増やすよりも、1万5千円減らす方がラクな場合もあります。

そのため、副業的な行動で「攻め」のリスクを取るよりも、支出を最適化して堅実にお金を残すことこそ、最も効率的な資産形成の第一歩です。

たとえば

・保険や定期料金(固定費)の見直し

・住宅ローンの借り換え

・日々のコンビニ買いや外食の最適化

etc…

など、支出を抑えつつ賢くお金を「守る」方法は数多くあります。

そして、守ったお金を攻めに回す。

ただし、その判断には専門的な知識と適切な行動が必要不可欠です。

より最適な選択のためには欠かせませんね・・

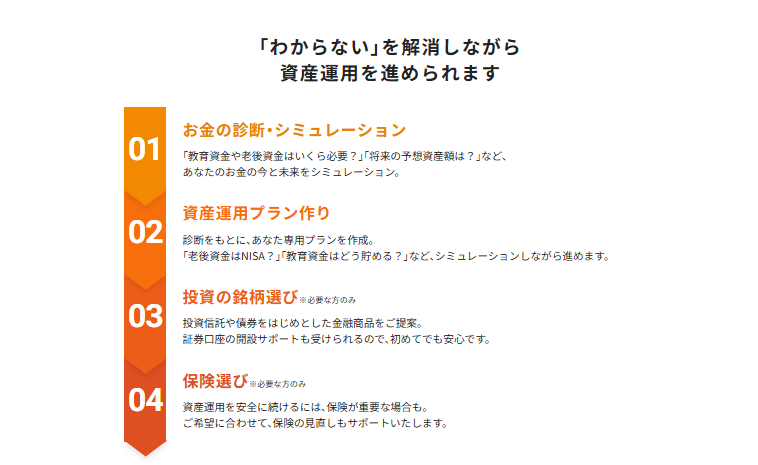

【知識は不要】専門家を上手に活用しよう

ここまでの説明で

「忙しくて家計を見直せない」

「資産運用って難しそう」

「何から始めればいいか分からない」

という方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、お金に精通する専門家の力を借りてしまいましょう。

圧倒的な知識で以下のようなサポートをしてくれます。

- 家計の見直しとライフプラン設計

- 投資商品の選び方のアドバイス

- 保険の過不足チェックと見直し

- 老後資金や教育費など将来の備え設計

これであなたは、忙しくお金のことがよくわからずとも、リスクをおさえて資産形成を進めていくことができます。

お金の悩みが即解決できる無料相談

「FPってどこの誰に頼めばいいの?」

「余計なお金はかけたくないんだけど・・」

実はFPも資格を持っていれば名乗れるため、質はバラバラです。

そこで、特定のコンシェルジュ形式の「マネイロ」の無料相談がオススメ。

中立的な立場のFPが、保険・投資・税金・家計見直しなどあらゆるお金の悩みに一気通貫で対応。

ゼロ円で、公務員として堅実に生きるあなたに最適なアドバイスをしてくれます。正直ヤバイです。

無理な押し売りも当然ありませんし、簡単申込で対面+オンラインでどこでも面談可能。

これであなたの不安は一気に解消されて、副業に取り組まなくても自然とお金が貯まる体質に近づきます。

収入を「増やす」より、まず今あるお金を「守る」力を高める。

これが、公務員としての賢いお金の増やし方(資産形成)の第一歩です。

まずは、90%以上のサラリーマンが知らないお金の秘密をプロから聞

公務員はyoutube収益化NG。別途増やす手段がある【まとめ】

公務員のyoutube収益化について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

公務員がYouTubeで収益化することは、現実的には非常に困難

- YouTube活動自体は法律で禁止されていないが、収益化には任命権者の許可が必要。

- 許可が下りる可能性は低く、収益化は営利活動と見なされるため、職務の信用や公共性に悪影響を及ぼすリスクがある。

- 炎上リスクや社会的信用の低下も懸念され、許可を得るのはほぼ不可能に近い。

· 公務員が副業を制限される理由

- 公務員法により、公平性の確保、職務専念義務、公務の信用維持が求められる。

- 副業がこれらに影響を及ぼす場合、許可は下りない。

· 非常勤職員や特別職は副業可能な場合が多い

- 非常勤職員は給与水準が低いため、副業で収入を補うことが事実上認められるケースが多い。

- 特別職は一般職とは異なり、兼業禁止規定の適用を受けない場合がある。

- 地方議会議員や非常勤講師などは副業が許可される例として挙げられる。

· 年収20万円未満のYouTube収益化でもバレる可能性がある

- 国税の確定申告は不要だが、住民税の申告は必要。

- 住民税の情報が自治体を通じて職場に伝わるため、副業が発覚するリスクがある。

- 医療費控除などで確定申告を行う場合、無許可の収入が判明する可能性も高い。

趣味として収益化しなければyoutubeでの活動は可能ですが、公務員という立場を考えると、いつトラブルが起きるか不明

このように、youtubeの収益化は少額であれ禁止事項にあたるため、公務員には適していません。

しかし、公務員の給料だけでは物足りなさを感じてしまうのも事実。

そこで、公務員として副収入が目的なのであれば、まずは守って増やすことがオススメ。

副業等のリスクにおびえることなく、堂々とお金を増やしていくことができます。

また、自分で調べて判断するよりも、プロにお任せしてしまうのが最短の解決ルートです。

・確かな実績と満足度で明るい将来設計ができる

・わからないお金の悩みをまるっと解決

・相談は無料かつオンラインで可能

「マネイロ」が実施している無料相談に、まずは一度申し込んでみてはいかがでしょうか。

いずれの場合であっても、経済的な不安は早い段階で解消しておくことをオススメいたします

いずれにしても、相談だけならあなたにとってのデメリットはありません。

気になった方は、チェックしてみてくださいね。