公務員は55歳で昇給停止する!?その理由をわかりやすく解説します

「55歳を過ぎると公務員は昇給が止まるってホント?」

「このまま働いても年収が増えないの?」

「老後資金が足りなくなるのでは?」

といった不安を感じていませんか?

実際、多くの自治体や省庁では55歳前後で昇給が鈍化し、役職定年の影響で収入が減るケースもあります。

しかし、仕組みを正しく理解した上で対策すれば、慌てる必要はありません。

この記事では、公務員の昇給制度の実態や、55歳以降の収入の変化、そして将来に備える具体的な対策まで詳しく解説します。

この記事を読むことで、現在から将来に至るまでの負担が軽減し、経済的な不安を抱えることなく賢く備えることができます。

収入を確保する手段は給料だけでないことを理解し、明日からでも行動を起こしていきましょう!

公務員は55歳で本当に昇給が停止するの?

55歳を過ぎると給料が頭打ちになる、という話は事実なのでしょうか?

ここでは、公務員の昇給制度の仕組みや、昇給停止が起きる理由をわかりやすく解説します。

公務員の昇給制度の仕組み

公務員の給与は「給料表」に基づき、年齢や勤続年数、役職によって決まります。

基本的には毎年一定の昇給がありますが、民間企業のように大幅な成果主義ではなく、年功序列的な色合いが強いのが特徴です。

給料表には段階(号給)があり、たとえば一般行政職なら1号給上がると1000~2000円程度昇給します。

ただし、号俸には上限があり、一定の号俸に達すると昇給が止まる仕組みです。

また、昇給のタイミングは

- 毎年4月1日または10月1日

- 人事評価や勤務成績に基づく昇給

- 上位等級に昇進したとき

と決まっています。

しかし、50代後半になると昇進の機会が減るため、結果的に昇給が鈍化するのです。

つまり、55歳だから昇給が機械的に止まるわけではありませんが、制度的に昇給余地が少なくなる年齢だといえます。

これ以外に民間企業との差を調整する給与改定があります

なぜ55歳前後で昇給が鈍化・停止するのか

55歳前後で昇給が鈍化する背景には、いくつかの理由があります。

- 給料表の上限に近づく

- 長年勤務していると、俸給表の最高号俸に近づき、昇給幅が小さくなります。

- 昇進の可能性が低くなる

- 50代後半は管理職の入れ替えが少なく、上位の役職に昇進しづらくなります。

- 役職定年制度の導入

- 多くの自治体や省庁で、55歳または57歳に役職定年制が導入されており、管理職から降格することで手当が減る場合があります。

こうした制度的要因により、実質的に55歳を境に給与が伸びにくくなります。

特に、役職定年制の影響は大きく、収入減に直結するケースが増えています。

昇給停止の具体的なタイミングと影響

実際に昇給が完全に止まるタイミングは、自治体や職種によって異なりますが、多くは55歳~57歳頃です。

- 一般職の場合

- 給料表の上限号給に達すると、そこで昇給が止まります。

- 管理職の場合

- 一般職と比べ昇給幅が少なくなることがあります。また上限号給で止まります。

例えば、通常4号給昇給だったものが、1~2号級になったり停止になります。

さらに、賞与は基本給ベースなので、手当が減ればボーナスも連動して下がります。

こうした理由から、55歳以降は収入が横ばい、もしくは減少に転じる傾向があるのです。

55歳以降の昇給停止した公務員の収入はどう変わる?

55歳を過ぎると、昇給停止だけでなく、役職定年や手当の減額などで実質的な収入が変わることがあります。

ここでは、役職定年制度や賞与・手当の変化、退職金や年金との関係について詳しく見ていきましょう。

賞与・各種手当はどう変わる?

55歳以降は基本給の伸びが止まるため、賞与(ボーナス)も大きな変化はなくなります。

さらに、60歳以降は、基本給が6割程度に下がるため、年収ベースでは減ることがほとんどです。

また、手当関係では、管理職手当が役職定年後になくなります。

つまり、55歳以降は昇給が止まるだけでなく、ピークを過ぎて減っていくということです。

一方で、通勤手当や福利厚生の補助などは変わりません。

ただし、住民税は前年所得課税なので、給料が減った1年目は手取り額が少なくなることに注意です。

退職金や年金は増える?減る?

「55歳以降の収入が減るなら、退職金や年金も減るのでは?」

と不安に思う方もいるでしょう。

結論から言えば、役職定年で減った分が退職金や年金に大きく影響することは少ないです。

なぜなら退職金は算定方法が他と異なり

- 勤続年数

- 最終俸給(基本給)

- 支給率

によって決まるからです。

そのため、退職手当額への影響はありません。

ただし、支給率は勧奨退職か普通退職か定年退職かによっても変わります

年金に関しても、現役時代の標準報酬月額をもとに算定されるため、55歳以降の数年だけで大幅に変わることはありません。

つまり、55歳以降の収入減は生活費に直結するものの、退職金・年金にはそこまで大きな影響はないというのが一般的です。

役職定年制の導入と収入への影響

多くの自治体や国家公務員では、役職定年制度が導入されています。

これは一定年齢になると、課長や部長などの管理職から外れる制度です。

一般的には60歳に設定されているケースが多いです。

役職定年になると

- 管理職手当がなくなる

- 責任の軽いポジションに配置転換される

- 役職名はそのままでも給与が7割程度に抑えられる

たとえば、課長職に支給される手当が月5万円の場合、役職定年後はその分が削られ、年間で60万円の収入減となります。

さらに、賞与(ボーナス)は基本給ベースなので、ボーナスも減額される仕組みです。

結果的に、55歳以降は昇給停止だけでなく、役職定年による収入減のリスクも考慮する必要があります。

昇給停止後の年収はどう変わる?シミュレーションで解説

「55歳を過ぎると昇給がほぼ止まり、60歳の役職定年で収入が一気に下がる」と言われますが、実際の年収はどのくらい減るのでしょうか?

ここでは、地方公務員(行政職・課長級)をモデルに、55歳から62歳(定年退職)までの収入をシミュレーションします。

モデルケースの前提条件

まず、一般的な条件を設定します。

- 地方自治体の行政職・課長級

- 55歳以降は昇給停止で横ばい、基本給42万円のまま

- 60歳で役職定年(管理職手当カット、基本給・賞与ともに65%に減額=27.3万円)

- 賞与は年間4.4ヶ月分(減額後も同倍率で支給)

年収シミュレーション

| 年齢 | 役職 | 基本給 | 管理職手当 | 賞与年間 | 年収概算 |

|---|---|---|---|---|---|

| 55歳 | 課長 | 42万 | 5万 | 約221万 | 約825万 |

| 57歳 | 課長 | 42万 | 5万 | 約221万 | 約825万 |

| 59歳 | 課長 | 42万 | 5万 | 約221万 | 約825万 |

| 60歳 | 役職定年 | 27.3万 | なし | 約144万 | 約471万 |

| 61歳 | 主任級 | 27.3万 | なし | 約144万 | 約471万 |

| 62歳 | 定年退職 | 27.3万 | なし | 約144万 | 約471万 |

【収入変化のポイント】

・55歳〜59歳まではほぼ横ばい

昇給停止がほとんどなので、50代後半はほぼ同水準の収入で推移します。

・60歳の役職定年で年収が約360万円減

基本給が35%減、管理職手当(月5万円×12ヶ月=60万円)がゼロ、賞与も減額されるため、年収は6割程度まで下がります。

・61歳・62歳は収入減のまま据え置き

役職定年後は昇給なし。定年退職まで同じ水準が続きます。

60歳以降の支出額に注意

役職定年を迎える60歳以降は、収入が6割程度に減ることを忘れてはいけません。

しかし、多くの人は役職定年前と同じ生活水準を維持しようとしてしまいがちです。

たとえば

・外食や旅行の頻度を変えない

・職場の後輩におごりまくる

・子どもや孫へのお小遣い

・趣味や交際費を減らさない

こうした支出が続くと、貯蓄の減りが一気に早まります。

さらに、60歳以降は健康診断や医療費が増える傾向があり、思わぬ出費が発生するリスクもあります。

つまり、収入が減るタイミングで生活費を見直すことが不可欠です

役職定年前と同じ感覚でお金を使い続けると、退職後の老後資金が大幅に不足する恐れがあります。

60歳以降は、「必要なもの」と「贅沢品」を分けて考え、支出の優先順位をつけることが大切です。

55歳以降の昇給停止と収入減に備えるための対策

55歳を過ぎると収入が横ばい、もしくは減少する可能性が高まります。

しかし、早めに備えれば生活の質を落とさずに安心した暮らしが可能です。

ここでは、公務員でも今すぐできる現実的な対策を紹介します。

家計の見直しと支出削減

収入減に備える最初の一歩は、家計の見直しです。

なぜなら、収入が増えなくても、支出を減らすだけで家計は安定するからです。

特に意識すべきポイントは以下の通りです。

・固定費の削減

通信費や保険料、住宅ローンなど、毎月必ずかかる費用を見直しましょう。

格安スマホに乗り換えるだけでも年間数万円の節約が可能です。

保険も、必要以上の保障がついていないか確認し、見直すだけで数千円〜1万円以上抑えられることも。

・子どもの教育費や扶養費の見直し

子どもが独立した後も生活費を負担している場合、負担割合を調整することで大きく家計が楽になります。

・生活スタイルの最適化

無駄なサブスクの解約、食費の計画的な買い物、光熱費の節約など、小さな習慣の改善が積み重なると年間で数十万円の節約が可能です。

支出削減は一度の見直しで継続的に効果が出るので、収入が減る前の今こそ取り組むべきです。

老後資金の準備はいつから始めるべき?

55歳を過ぎると、老後資金の準備を意識する方が多くなります。

公務員の場合、退職金や共済年金があるとはいえ、老後の生活費は意外と不足しがちです。

たとえば、夫婦2人の老後生活費は月22〜27万円程度必要と言われていますが、公務員年金だけではすべてを賄えないケースもあります。

では、いつから老後資金を準備すべきでしょうか?

答えは「今すぐ」です。55歳からでも遅すぎることはありません。

具体的には、

- 退職金の受け取りシミュレーションをする

- 退職後に必要な生活費を試算する

- iDeCoやNISAなど、60歳まで積み立てられる制度を活用する

など、まずは自分の老後資金の不足額を明確にすることが重要です。

また、貯蓄だけでなく、退職金をどう運用するかも検討しましょう。

リスクを抑えた定期預金や国債、安定型の投資信託など、少しでも資産を増やせる仕組みを用意するのが賢明です。

家族との話し合いとライフプラン設計

収入が減る時期を迎えるにあたり、家族と情報を共有することは非常に大切です。

- 教育費や住宅ローンがまだ残っているか

- 老後の住まいはどうするのか

- パートナーの収入や年金額を含めて、将来どのくらいの生活費が必要か

こうした具体的な数字を家族で話し合い、ライフプランを一緒に考えることで、不安が大きく減ります。

特に住宅ローンが残っている場合は、

- 繰り上げ返済で負担を減らす

- 退職金で一括返済するか検討する

- 金利の見直しや借り換えをする

といった方法を検討するのも有効です。

また、もし将来パートナーがパート勤務を増やす、子どもと同居するなど、家族全体の協力体制を作ることで、55歳以降の家計は大きく安定します。

将来のお金の不安は、プロに無料で任せてみませんか?

55歳を過ぎると、昇給停止や役職定年で収入が減る現実が見えてきます。

「このままで老後資金は足りるのか?」

「退職金や年金だけで安心して暮らせるのか?」

こうした不安を抱える方は多いのではないでしょうか。

実際、夫婦2人の老後生活費は月22〜27万円程度が必要と言われています。

公務員の年金や退職金があるとはいえ、ゆとりある生活を送るには「プラスの準備」が必要です。

しかし

- 何から始めればいいかわからない

- 家計のどこを見直せばいいのか判断できない

- 投資や運用にも興味はあるけど、失敗が怖い

そんな風に思って行動を先延ばしにしていませんか?

そこでプロによる相談を一度受けることをオススメします。

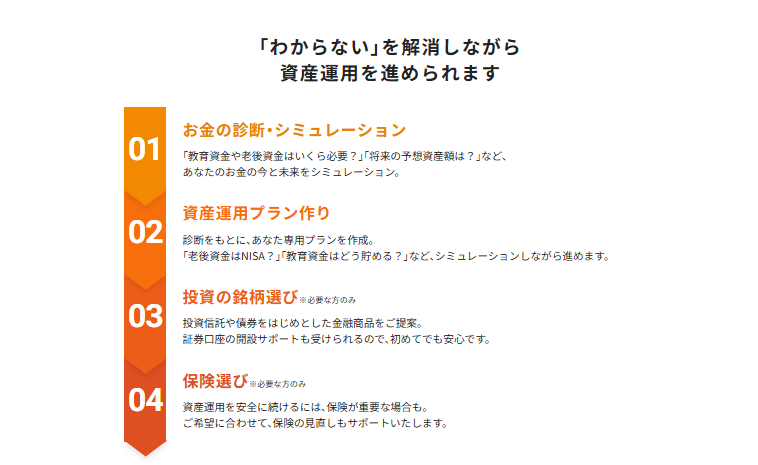

マネイロならあなたの不安を「無料」で解決へ導きます

マネイロは、プロのファイナンシャルプランナー(FP)が無料で家計や老後資金の相談に乗ってくれるサービスです。

相談件数15万件、満足度も9割以上の実績あるサービスです

公務員の給与体系や退職金制度にも詳しいFPが、あなたに合わせた具体的なアドバイスを提案してくれます。

- ✅ 55歳からでも間に合う老後資金の積立方法

- ✅ 退職金や年金をムダにしない運用術

- ✅ 家計のムダを削減する具体的な節約ポイント

すべて、あなたの状況をヒアリングした上で、オーダーメイドのプランを作成してくれます。

もちろん、無理な勧誘や営業は一切なし。安心して相談できます。

相談はオンラインで完結、完全無料で利用可能

いやいや、毎日忙しくて相談に行く時間がないよ…

そんな方でも全く問題ありません。

なぜなら、マネイロの無料相談は、オンライン対応で自宅から気軽に相談できるためです。

申し込みも面倒な手続きもなく、最短1分程度のフォーム入力で申し込みが可能です。

このタイミングで行動することで

・現状から未来までの生活に安心感が生まれる

・定年退職後に働くことを考えなくて済む

・余剰資金で少し贅沢な旅行や食事ができる

など様々なメリットが生まれます。

収入減が現実になる前に、老後資金の不安をプロに相談して将来の安心を手に入れましょう。

公務員は55歳以降昇給停止はホントです【まとめ】

ここまで、55歳以降の公務員の昇給停止や、役職定年後のシミュレーションを解説してきました。

まとめると以下の通りです。

- 55歳以降は昇給停止でほぼ横ばい

基本給42万円+管理職手当で年収は安定するが、大きな伸びはない - 60歳の役職定年で年収が約6割にダウン

管理職手当カット+基本給・賞与が65%に減額され、収入は大幅減 - 61〜62歳は据え置きで横ばい

役職定年後は昇給なし、年収は約470万円前後で定年を迎える - 退職金・年金への影響は少ないが、家計への負担は増える

60歳からの2年間で約700万円の収入減となるため、生活費の調整が必要 - 60歳以降は支出を見直さないと貯蓄が一気に減る

役職定年前と同じ生活水準を続けると、老後資金が不足するリスクが高い

55歳を過ぎたら、家計の見直しと老後資金の準備が欠かせません。

しかし

「どこを見直せばいいかわからない」

「退職金や年金をどう活用するのがいいのか不安」

と感じる方も多いはずです。

そんなときは、専門家の無料相談を活用しましょう。

プロがあなたの家計状況に合わせた最適なプランを提案してくれるので、将来の不安が安心に変わります。

年金だけに頼る生活にならないよう、計画的なライフプランを設計していきましょう。