【公務員安定崩壊説】嘘とは言えない切実な事情を元公務員が解説

「公務員って本当に安定しているの?」

「公務員の安定は崩壊したと言われているけど真相は?」

「公務員の安定性をより盤石にしたい」

こんな悩みを抱えていませんか?

これらの不安は、多くの現役公務員やこれから公務員を目指す人が感じているものです。

この問題について、本記事でズバリ答えていきます。

結論としては、かつての「安定した職業」というイメージは、世代間で異なっているというのが現状です。

なぜなら、ひと昔前と比べ、公務員の待遇や制度は変わってきているからです。

公務員もちょこちょこと改正されているんです

そのため、安定性について「崩壊した」と感じるかどうかは、制度改正を経験している世代や価値観によって異なるのです。

それらも含め、本記事では公務員の安定は崩壊してしまったのか、詳しく解説していきます。

→ズボラな自分でもできたリスクをおさえた資産形成無料講座はコチラ

この記事は、公務員として長年勤めた経験をもとに、現場のリアルを交えながら解説しています。

ぜひ最後まで読み進めて、様々な憶測や情報に惑わされずに不安を解消し、自分自身の人生設計を確立してください。

【結論】公務員の安定崩壊はあながち嘘でもない

公務員の安定は嘘だとか、崩壊したと言われることも多いですが、あながち間違ってはいません。

なぜなら、以前に比べると公務員の待遇や制度も変化しているためです。

たとえば

・年金制度(共済年金は厚生年金に統合)

・退職金の変動

・給与構造の見直し

など、民間企業とのバランスを見ながら調整されています。

そのため、

「昔の公務員の待遇を知っている人にとって、今の公務員の現状は崩壊している」

とも、とれるということです。

そして、過去の話を聞いて公務員を目指すと、現実との違いを感じてしまうということになります。

給与や年金、退職金などが充実していた、いわゆる「公務員黄金期」のイメージに引っ張られがちですが、実際は私が勤めていた20年間で制度や状況が大きく変わっています。

特に若手職員は、現状の給与水準や将来性に不満を抱えることが多いです。

しかし、一昔前は右肩上がりで経済成長していた時代もあったので、民間企業とともに公務員の待遇も保証されていた部分もあります。

過去の輝かしいイメージに囚われず、現実を理解する必要があります

このように、時代の流れとともに公務員の待遇も変化してきたという事を理解しておきましょう。

いまだ公務員の安定は崩壊していないと言われる理由

一方で、公務員はなりたい職業ランキングで上位に入ることが多い職業です。

つまり、いまだに魅力のある安定した仕事だという認識があるということ。

公務員の安定というイメージは具体的にどこからきているのか、以下に解説していきます。

充実した福利厚生制度

公務員が「安定している」と言われる理由のひとつは、福利厚生制度が充実していることです。

以下のポイントが公務員の働きやすさを支えています。

通勤・住宅・扶養手当などが支給される

育児や介護に柔軟に対応できる勤務・休暇制度がある

共済組合による医療費補助や健康診断サポート

これらの福利厚生制度は、公務員の大きな魅力です。

しかし、休暇については範囲が拡大している反面、近年の財政難や合理化の影響で徐々に縮小されつつある部分も無視できません。

今のうちにこれらの制度を最大限活用しつつ、自分自身で安定を補強する準備も大切です。

年齢とともに着実に給料が上がる

公務員の給与は、年齢や勤続年数に応じて徐々に増えていくのが特徴です。

主に以下のような仕組みが安心感を生み出しています。

・定期昇給が保証されている

規則に従い、毎年一定程度給与が上がるため、一定の収入増が見込める。

また、経済情勢に合わせた給与改定もあり、物価や民間企業との調整が図られる

・昇進で昇給スピードが変化する

30代以降になると、役職が変わり、役職手当や経験年数に応じて、定期昇給以外に収入が増えるタイミングがある。

ただし、今後も財政や経済状況の影響で給与制度は変わる可能性があります。

また、爆発的な収入の伸びは期待できないので、若手職員にとっては「いつかは増える」という不確定な期待が十分なモチベーションに繋がらない場合もあります。

退職後も安泰

公務員は退職後も一定の安定が見込める職業とされています。

その理由は以下の点にあります。

・民間企業と比較して退職金が高額

・優遇された年金で老後の生活を支える

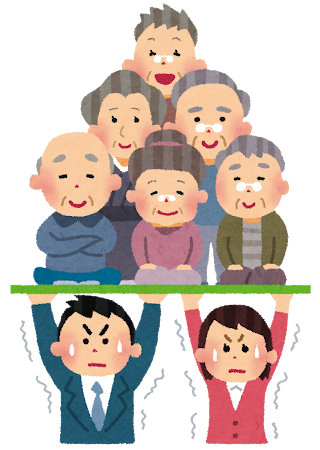

しかし、これらの制度も少子高齢化や日本経済の影響を受けています。

退職金の減少や年金制度の見直しが進み、「退職後も安泰」という状況は過去ほど確実ではなくなっています。

老後のために、現役時代から資産運用を始めるなど、自分で備える必要があるでしょう。

仕事は定時で上がれる

「公務員は定時で帰れる」というイメージがあり、業務内容も簡単で楽な仕事だという印象があります。

その背景には以下のようなものが考えられます。

・業績は関係ない

・イレギュラーな業務が少ない

・住民対応は17時まで

家庭や自分に使える時間が多いので、ライフスタイルが安定するという意味も含まれています。

公務員の安定が崩壊したと言われる事情

公務員の安定は崩壊したと言われてしまう事情は確かにあり、時代によって変わっている部分があります。

近年での公務員の変化を解説していきます。

給与制度が大きく変わっている

かつての公務員給与は「年齢とともに右肩上がり」というイメージがありましたが、2006年度の給与構造改革によって大きく変わりました。

当時は景気も悪く、公務員の優遇が社会問題になっていました

具体的には以下のような影響が見られます。

給与ベースの変更

公務員全体で採用されている給料表の変更が行われました。

具体的には号給が細分化され、平均4.8%の引き下げが実施されました。

・昇給の抑制

昇給制度の見直しによって、中高齢層の昇給が抑制(フラット化)。

・管理職手当の定額化

従前では給与に対する定率制(%)だったものを定額制に移行

・地域手当による格差

都心部には高い割合、地方には低い割合で調整。これにより地域間の格差が発生。

ここ20年の間で、このように給与制度の大きな変化がありました。

20年前の公務員と現在の公務員では、価値観が変わってしまうのも無理もありません。

退職手当の支給率も変わっている

退職金制度は、公務員の「安定」の象徴とされてきましたが、これもこの20年で大きく変化しています。

きっかけは

「民間企業と比較して公務員の退職金が異様に高すぎる」

ということでした。

ですが、公務員の退職手当が民間企業より高いのは理由があってのことです。

しかし、世間の流れは変えられず、これを受けて国は2014年までの間に支給率を段階的に引き下げ、職員一人当たり約400万円高かったとする状態を是正しました。

結果として、公務員であっても退職金に過度な期待をすることはできなくなりましたね

このため、老後の資金を退職金だけに頼らず、現役時代から資産形成を進める意識が重要になっています。

年金制度も変わっている

かつての公務員は民間より優遇された「3階建て」と言われる共済年金に加入していましたが、2015年から厚生年金と一元化されています。

この影響で以下のような変化が見られます。

・保険料の増加

共済年金は低い保険料率で設定されていたため、一元化によって増加しました。

・民間企業と比較して優位性はない

公務員も例外なく、民間企業と同様の年金制度に準じているため、過去の優位性は無くなりました。

現状年金を受給している多くの世代には、共済年金制度の名残がありますが、今の若年層は民間企業と同様の年金制度であることを覚えておきましょう。

定員削減計画と多忙化

公務員の世界では、長年にわたる「定員削減計画」による影響で、職員一人あたりの業務量が増加し、各所で多忙化が聞かれています。

2014年から実施されている「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」に基づき、定員は5年ごとに約10%削減を目標にしてきました。

実際はそう上手くいかず、10%削減には至っていませんが・・・

※2025年度以降、削減率が5%に引き下げられる予定

しかし、この削減計画を基に職員の採用数を抑える一方、公務員が担うべき業務範囲は拡がっており、業務内容は複雑化し続けています。

・増え続ける業務量

社会の変化に伴い、高齢化対策やデジタル化推進など新しい業務が次々と加わります。

しかし、その対応には十分な人員が配置されず、一人ひとりの負担が増えています。

・IT化の進展が追いつかない

業務効率化を目指して導入されたシステムも効果的に機能せず、現場の負担が減らないケースが見られ、結果として残業時間の増加につながっています。

定員整理の影響は大きく、現場での負担はさらに増える可能性があります。

業務の効率化や外部委託の活用など、構造的な改革が求められています。

「公務員が安定している」は嘘なのか【元公務員の考察】

果たして本当に公務員の安定は崩壊してしまっているのか、元地方公務員の経験と視点からリアルな考察をしてみました。

「クビにならない」という部分では安定

公務員=安定の大きな理由の一つに、「クビにならない」という点があります。

これは民間企業と比べて雇用の安全性が高いことを示しており、多くの人が公務員を目指す動機の一つにもなっています。

【公務員の安定を表す特徴】

・法律で守られた身分

公務員の身分は「地方公務員法」や「国家公務員法」によって保護されている。

正当な理由なく解雇されることはなく、基本的には定年まで雇用が保障される。

・経営状況に左右されない

民間企業のように業績不振によるリストラや倒産のリスクがなく、景気の影響を受けにくい。

・不祥事や重大な違反を除けば解雇は稀

よほどの規律違反や職務怠慢がない限り、解雇されることはない。

このように雇用の安定性だけ見れば、民間企業と比較して大きなアドバンテージだと言えます。

なお、非違行為による懲戒処分の中の一番重い処分として「免職」はあります。

人員は不足しているが求められるサービスは高い

公務員の職場では、慢性的な人員不足が続く一方で、住民や社会から求められる行政サービスの質はますます高まっています。

人口減少や財政難を背景に、人件費削減が優先されてきましたが、それに伴い職員一人あたりの業務負担が増えています。

行政サービスの複雑化と拡大

高齢化社会への対応や子育て支援、自然災害への備えなど、住民ニーズに応えるための業務が増加しています。

加えて、AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進といった、新たな取り組みも公務員に求められています。

定時上がりができると思われがちですが、結構多くの職員が残業をしています。

人員削減と求められる行政運営との矛盾

正規職員の増員が難しい一方で、行政サービスは「質の向上」と「迅速な対応」が求められています。

現場の職員は板挟みの状態にあります

行政を挙げての業務削減なども取り組んできましたが、情報量の増加と時代の変化速度が著しく、業務が軽減されている気配は感じられませんでした。

効果的な行政運営のためには財源あってのものですが、ニーズだけが高まり続けているという矛盾を抱えています。

住民の期待と不満

・窓口対応の迅速さ

・ミスのない書類手続き

・インフラ整備や災害支援

など、住民からの期待は高いですが、それに応えるための人員や時間が不足しているため、公務員に対してしばしば不満の声が上がることもあります。

このような、職員にかかる過度なストレスとプレッシャーで辞めてしまったり、体調を崩してしまう人もいます。

今後、行政サービスの提供方法を見直し、効率化や外部リソースの活用を進めることが、職員の負担軽減と住民満足度の両立に不可欠となっています。

転職を考えた時に市場価値は高くない

もう公務員はやってられない・・別の仕事を探そう

と、公務員の職歴を実績として転職市場に出た場合、その市場価値が思ったほど高くないケースがあります。

その理由は以下の通りです。

活かせるスキルが限定的

公務員の多くは特定の行政手続きや、公務特有の業務を担当しているため、

公務員以外の世界で評価される部分は、ごく僅かにとどまりがちです。

つまり、民間企業でも活かせるスキルが限定的です

相対的に他の転職組の職歴と比較した時に、パッとしません。

ですが、その中でも「調整力」「コミュニケーションスキル」などの一部重宝されるスキルがあるため、日頃から意識して磨いておくと良いと思います。

専門性に特化していない

公務員の仕事は特に専門的知識がなくても、覚えてしまえば比較的誰でもできる仕事です。

専門性に特化していれば他企業での価値もありますが、とりたててアピールできる所が少ない傾向にあります。

異動があって色々な仕事を経験するんですけどね・・

一方で企画力や勤勉性など、公務員ならではのスキルをアピールできると、評価が高まることもあります。

転職を視野に入れる場合は、自分のスキルを客観的に見直し、必要に応じて資格取得やOJTで経験を積むことが有効です。

老後を年金だけに期待するのは微妙

かつての公務員は、年金だけで老後を悠々自適に暮らせるイメージが多少なりともありました。

しかし現在では年金だけに依存するのは難しい時代になってきています。

主な理由としては以下のような事案が考えられます

・共済年金から厚生年金への移行

民間企業と同じ厚生年金制度に統合された結果、公務員独自の優位性は少ないです。

・年金制度に対する不安

少子高齢化が進み続けることで、年金制度自体への不安があります。

※厚生労働省も財政検証と定期的な調整を行っています。

・受給年齢引き上げの可能性

今後、年金の支給開始が引き上げられる可能性があることで、定年退職後のブランクを埋める資金が必要です。

・物価上昇の影響

年金支給額の実質的な価値が低下し、生活費に不安を感じる公務員OBも増加する可能性があります。

ちなみに、2022年度の公務員年金平均受給月額は144,982円です。

そして、この平均値が年々下がり続けています。

これを十分と感じるか少ないと感じるか・・・

老後の豊かな安定を手に入れるためには、現役時代からの計画的な資産形成が重要です。

公務員も経済的安定は自分で手に入れる時代

これまで解説してきた通り、考え方によっては公務員の安定は揺らいでいるようにも見えます。

そのため、例え公務員であっても豊かな生活を望むのであれば、自ら経済的な安定を築く必要があります。

現代の経済的な安定は資産運用で可能

現状の給与収入のみにずっと依存するのは、率直に言ってしまうと

「自分で不安定な方向に突き進んでいる」

ようなものです。

この記事を読まれているのであれば、公務員の安定性に疑問を少なからず持っているといるのではないでしょうか。

経済的な悩みであれば十分に解消できます

具体的な手段としてのオススメは、貯蓄から少しでも投資に移行することです。

昔は今ほど気軽に投資に対する環境が整っておらず、売買手数料や信託報酬も高額でした。

そのため、資産を増やす手段としては今よりもハードルが高かったです。

昔は貯蓄だけでも何とかなる時代でもあったんですね

しかし、今では政府も推進しているように、資産運用は身近になり、経済的な安定を図る有効な手段となりました。

・資産運用のメリット

老後に向けた資金を増やせる。

労働収入以外の収入源を確保できる。

・初心者でも始めやすい方法

NISAやiDeCoなど、税制優遇のある制度を活用。

インデックス投資で低リスク・分散投資が可能。

債券などの安定型商品を組み合わせる。

・無理のない金額でスタート

毎月1万円程度から始められるため、給与の一部から運用する

資産運用の第一歩は情報収集と少額からの経験です。

まずは自身の経済状況を見直し、将来に向けた計画を立てましょう。

貯蓄から運用へと意識を変化させる

投資って損するリスクあるよね・・

投資に絶対はなく、リスクは存在します。

ですが、貯蓄にもリスクがあるのをご存知でしょうか?

現金はインフレや物価上昇の影響で実質的な価値が目減りするリスクがあります。

せっかく働いて稼いだ給料が減るってヤバいですよね・・

特に近年は物価上昇が著しく、賃金が追い付いていない状況です。

せっかく貯蓄した給料は、さらに増えるように資産運用を取り入れることを意識しましょう。

【資産運用のポイント】

貯蓄と運用をバランス良く

緊急時に備えるための現金貯蓄を確保。

余剰資金を積極的に運用に回す。

運用のサイクルを作る

毎月一定額を貯金する。

貯金の一部を資産運用に振り分ける。

運用益を再投資し、資産を増やす。

公務員としての収入を基盤にしつつ、資産運用を取り入れることで、将来の不安を軽減し、自分自身で「安定」を作る時代が到来しています。

【重要】公務員は守りの力を高めて経済的不安を解消

公務員は立場的に比較的安定していることは解説してきましたが、収入を増やすための選択肢は非常に限られています。

なぜなら、副業の制限があるためです。

しかし、公務員の大きな強みは、安定した雇用と定期昇給による「守りの強さ」にあります。

さらに、収入を増やすことと、支出を減らすことは同じこと。

言われてみれば当たり前ですが、意外にコレできていないんです

1万円増やすよりも、1万5千円減らす方がラクな場合もあります。

そのため、支出を最適化して堅実にお金を残すことこそ、最も効率的な資産形成の第一歩です。

たとえば

・保険や定期料金(固定費)の見直し

・住宅ローンの借り換え

・日々のコンビニ買いや外食の最適化

など、支出を抑えつつ賢くお金を「守る」方法は数多くあります。

ただし、その判断には専門的な知識と適切な行動が必要不可欠です。

より最適な選択のためには欠かせませんね・・

【知識は不要】専門家を上手に活用しよう

ここまでの説明で

「忙しくて家計を見直せない」

「資産運用って難しそう」

「何から始めればいいか分からない」

という方も多いのではないでしょうか。

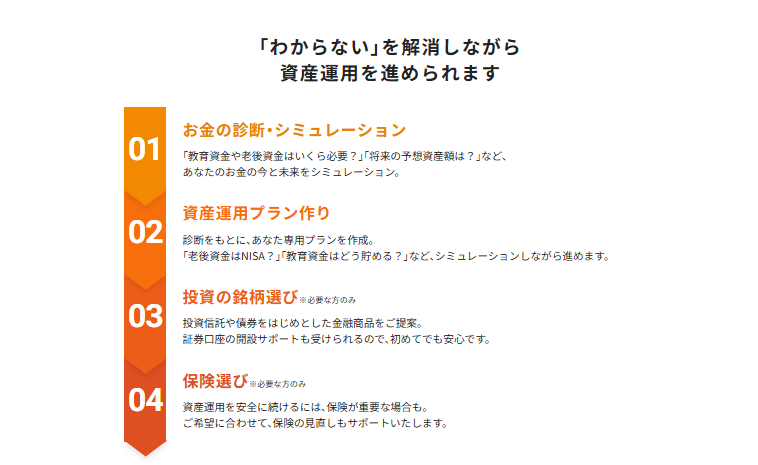

そんなときは、お金に精通する専門家の力を借りてしまいましょう。

圧倒的な知識で以下のようなサポートをしてくれます。

- 家計の見直しとライフプラン設計

- 投資商品の選び方のアドバイス

- 保険の過不足チェックと見直し

- 老後資金や教育費など将来の備え設計

これであなたは、忙しくお金のことがよくわからずとも、リスクをおさえて資産形成を進めていくことができます。

お金の悩みが即解決できる無料相談

「FPってどこの誰に頼めばいいの?」

「余計なお金はかけたくないんだけど・・」

実はFPも資格を持っていれば名乗れるため、質はバラバラです。

そこで、特定のコンシェルジュ形式の「マネイロ」の無料相談がオススメ。

中立的な立場のFPが、保険・投資・税金・家計見直しなどあらゆるお金の悩みに一気通貫で対応。

ゼロ円で、公務員として堅実に生きるあなたに最適なアドバイスをしてくれます。正直ヤバイです。

無理な押し売りも当然ありませんし、簡単申込で対面+オンラインでどこでも面談可能。

これであなたの不安は一気に解消されて、副業に取り組まなくても自然とお金が貯まる体質に近づきます。

収入を「増やす」より、まず今あるお金を「守る」力を高める。

これが、公務員としての賢いお金の増やし方(資産形成)の第一歩です。

まずは、90%以上のサラリーマンが知らないお金の秘密をプロから聞いてみてくださ

公務員の安定は嘘ではないが色々変わっている【まとめ】

公務員の安定崩壊説について解説してきました、まとめると以下の通りです。

「公務員の安定」が崩壊したとされる理由

過去と比較すると待遇が大きく変化しているから。

- 給与制度の変化

- 昇給制度の見直しにより、年収の上昇スピードが抑えられた。

- 2006年の給与構造改革で平均4.8%の引き下げが実施された。

- 地域手当により都心と地方で格差が発生。

- 退職金の減額

- 2014年までに支給率が段階的に引き下げられ、期待値が下がった。

- 老後の資金を退職金だけに頼れない現状。

- 年金制度の統合

- 2015年、共済年金から厚生年金へ一元化。保険料増加で負担が増えた。

- 民間との差異がなくなり、優位性が失われた。

公務員が「安定している」ともされる理由

- 雇用の安定性

- 解雇されるリスクが極めて低い。

- 民間企業の倒産や業績悪化の影響を受けにくい。

- 充実した福利厚生

- 通勤手当や育児休暇制度、健康診断のサポートなどが整備されている。

- 定期昇給制度

- 毎年一定の給与増が保証され、ライフプランを立てやすい。

地方公務員現場の実情

- 定員削減の影響

- 国の方針で人員が削減され、業務量が増加。

- AIやデジタル化の推進にも関わらず効率化が進まない現場が多い。

- 定時上がりは多くない

- 行政サービスの高度化

- 高齢化社会や災害対応など、求められる業務が増え続けている。

- 住民の期待とのギャップ

- 質の高いサービスが求められる一方で、十分な体制が整わず、負担が大きい。

- 転職市場での価値の低さ

- 公務員特有のスキルが一般的な職場では活かしにくい。

- コミュニケーション能力や調整力のアピールが重要。

- 老後への備え

- 年金制度の不安や物価上昇の影響で、受給額が実質的に減少。

- 現役時代から資産形成を進める必要性。

公務員でも自分で安定を築く時代

- 資産運用の重要性

- 昔は貯蓄中心で安定が得られたが、今では投資への移行が求められる。

- NISAやiDeCoなど、手軽に始められる投資制度を活用する。

- 将来を見据えた行動

- 給与や福利厚生だけに頼らず、自ら安定を補強する意識が必要。

公務員の「安定」の実態は、過去と比べて待遇面において大きく変化しています。

特に経済面において、昔は公的制度に頼って豊かな生活を送ることができましたが、今は貯蓄と合わせてもやや物足りなくなっている印象です。

さらに、今後も社会の変化に伴って、豊かな生活は自分で手に入れる努力が求められます。

そこで、まずは資産を適切に管理する意識をもって少しでも行動を起こしましょう。

いずれにせよ、経済的な不安は早い段階で解消しておくことをオススメいたします

最初のうちは、自分で調べて判断するよりも、プロにお任せしてしまうのが最短の解決ルートです。

・確かな実績と満足度で明るい将来設計ができる

・わからないお金の悩みをまるっと解決

・相談は無料かつオンラインで可能

「マネイロ」が実施している無料相談に、まずは一度申し込んでみてはいかがでしょうか。

気になった方は、チェックしてみてくださいね。